Articles de marmarpk

Le Paquebot UNITED STATES a fêté ses 70 ans en 2022

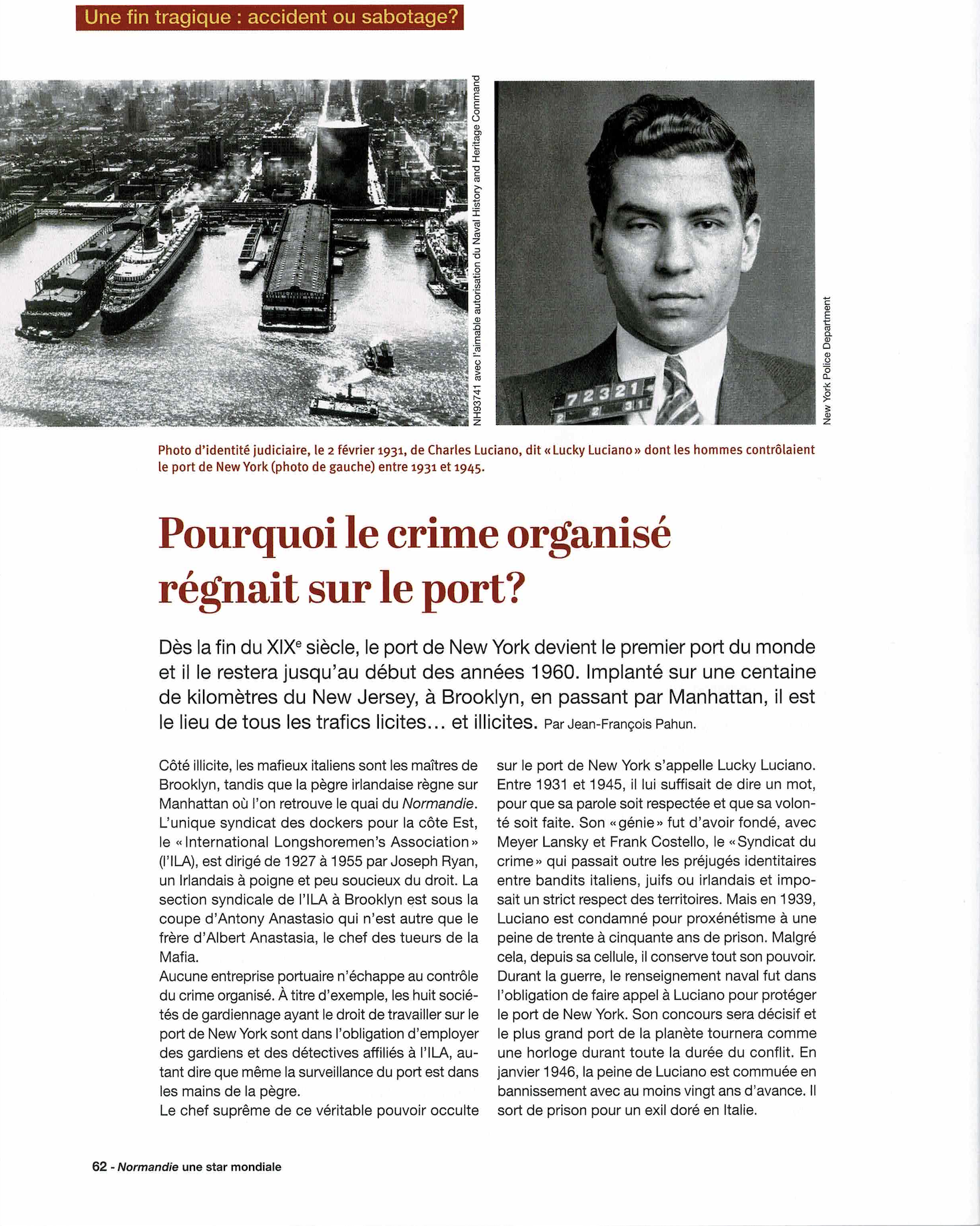

« Le United States » en pleine vitesse

Le dernier paquebot détenteur du fameux Ruban Bleu, ce trophée destiné à récompenser le Transatlantique le plus performant lors de la traversée de l’Atlantique Nord, a désormais plus de 70 ans ; le Paquebot « United States », symbole d’une Amérique conquérante croupi le long d’un quai de Philadelphie depuis 1996.

Le 3 juillet 1952, le paquebot "United States" quitta New York pour son premier voyage à travers l'Atlantique Nord à destination de l'Angleterre. La distance entre le phare d’Ambrose à New York et Bishop Rock à Cornwall fut parcourue en trois jours, 10 heures et 40 minutes à une vitesse moyenne de 33,59 nœuds.

En sens inverse, d'est en ouest, le paquebot mythique a maintenu une vitesse moyenne de 34,51 nœuds et parcouru cette distance en trois jours, 12 heures et 12 minutes, remportant ainsi le fameux Ruban bleu qui récompensait la vitesse record pour la traversée de l'Atlantique Nord.

Pendant ses dix-sept années de service pour la Compagnie United States Line, le Paquebot "United States" a assuré les voyages sur la ligne de l'Atlantique Nord, en maintenant une vitesse moyenne de 30 nœuds ; il était propulsé par quatre turbines à vapeur Westinghouse alimentées par huit chaudières Babcock & Wilcos afin d’entrainer quatre hélices qui développaient une puissance de 248 000 chevaux.

Le United States fut construit au chantier naval de Newport News Shipbuilding & Dry Dock Co. sous le numéro de coque 488, sa jauge brute est de 53 329 tonnes pour un port en lourd de 13 016 tonnes ; ses dimensions principales sont de 301,76 m en longueur, 30,94 m en largeur pour un tirant d'eau maximum de 9,80 m. Son numéro d’identification OMI est le 5373476. Il pouvait accueillir 1 930 passagers à son bord.

Pendant toute sa période d’exploitation il fut l'un des grands protagonistes de son temps.

(Source Wikipédia) En juin 1990, faisant route vers l'est, le catamaran "Hoverspeed Great Britain" a dépassé la vitesse historique du Paquebot "United States", puisqu'il réalisa la traversée en trois jours, sept heures et 54 minutes, affecté au transport de passagers comme le veut le règlement du Hales Trophy, il mesure seulement 74 m de long et peut emporter 450 passagers et 84 automobiles. On ne parle plus, dès lors, ni de dimensions ni, de tonnage. Malgré un premier refus de la part du comité d'homologation du Hales Trophy, le ruban bleu lui sera accordé.

Huit ans après, en 1998, un catamaran espagnol de 91 m pouvant embarquer 876 passagers et 225 véhicules, le HSC Catalonia lui ravira le trophée en dépassant sa vitesse moyenne de près de deux nœuds (38,88 contre 36,97). Il ne conservera son record que pendant un mois et demi seulement, son « sister-ship », le ferry danois Cat-Link V lui ravissant le trophée avec une vitesse de 41,28 nœuds.

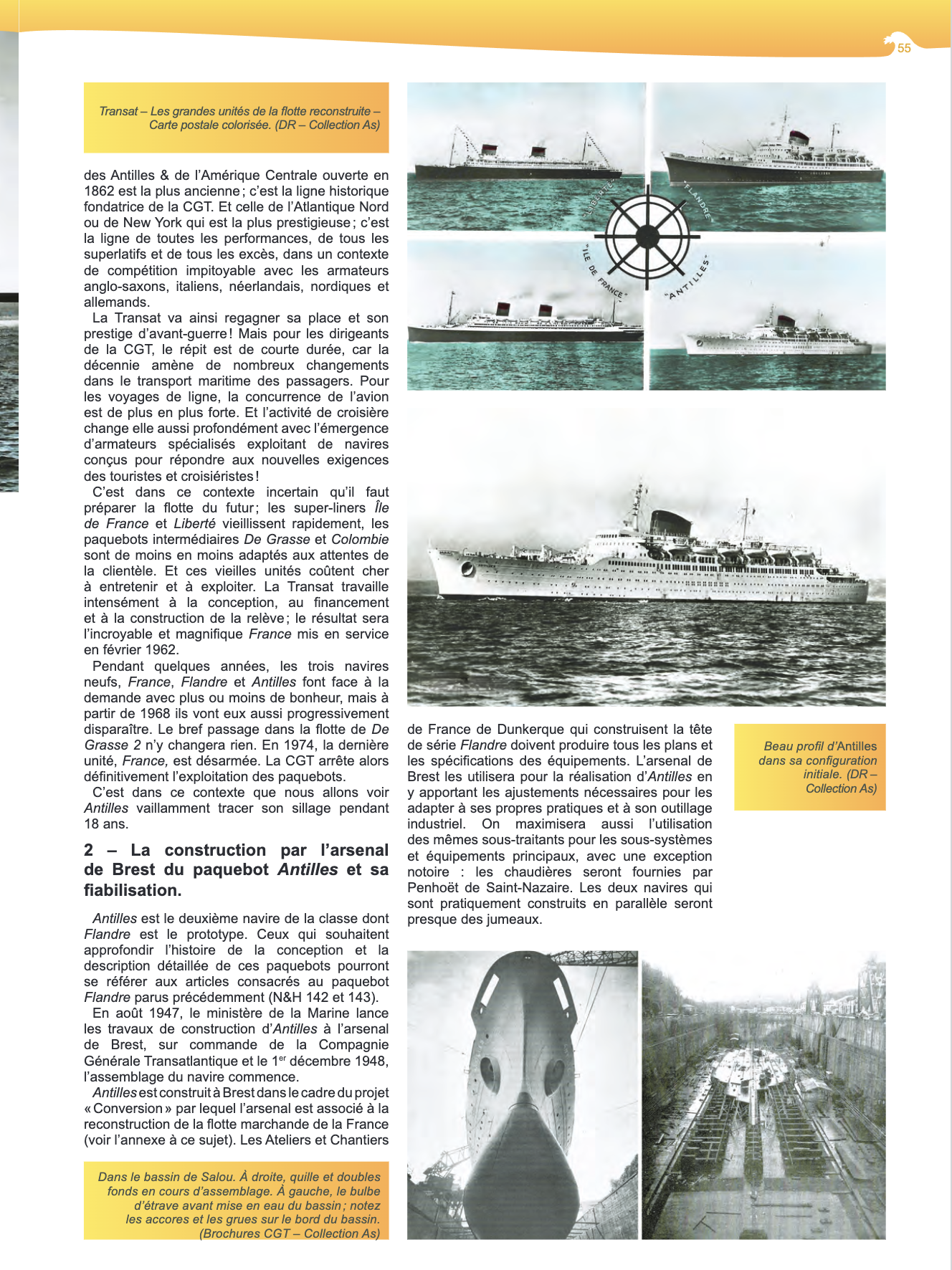

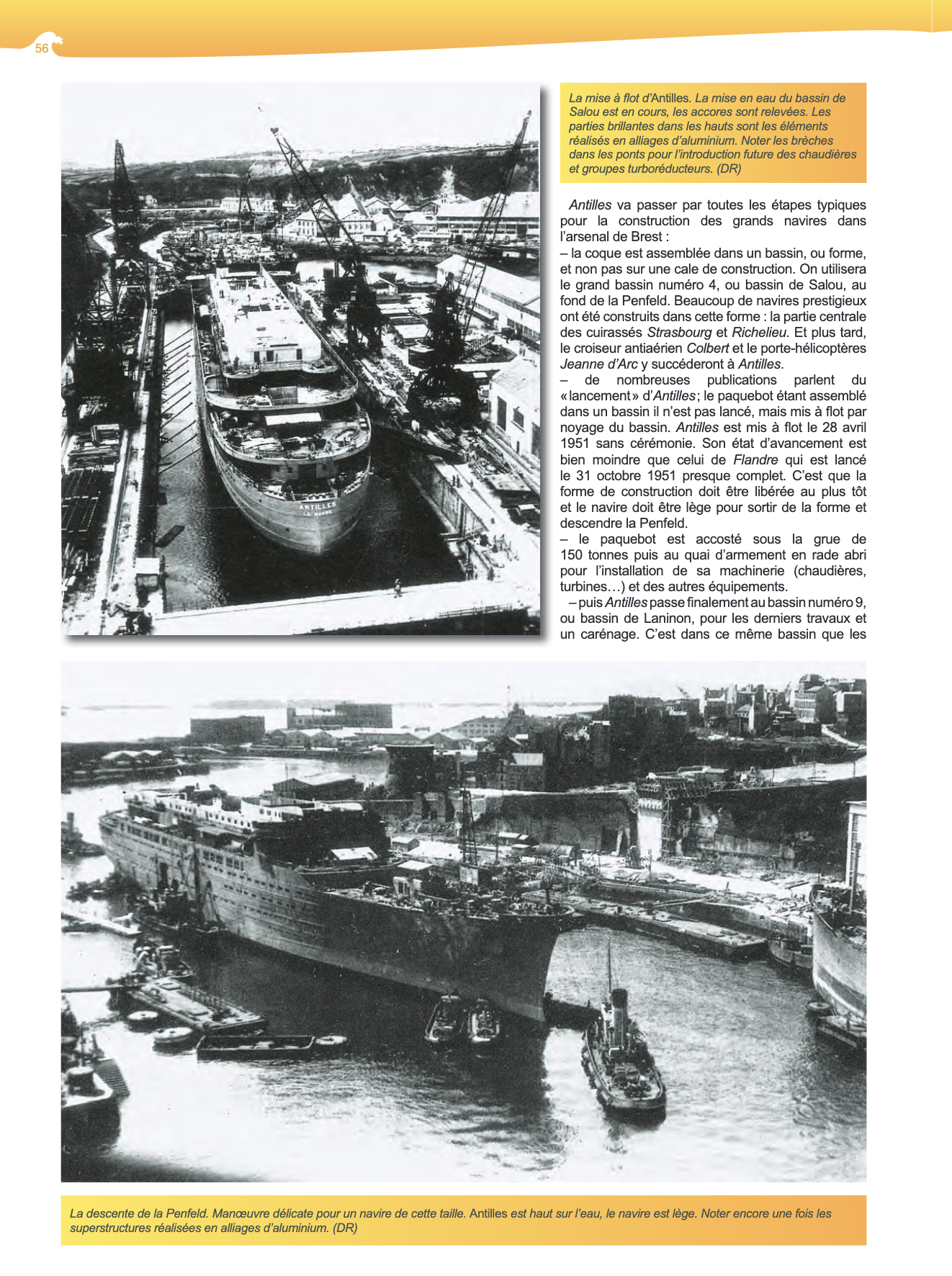

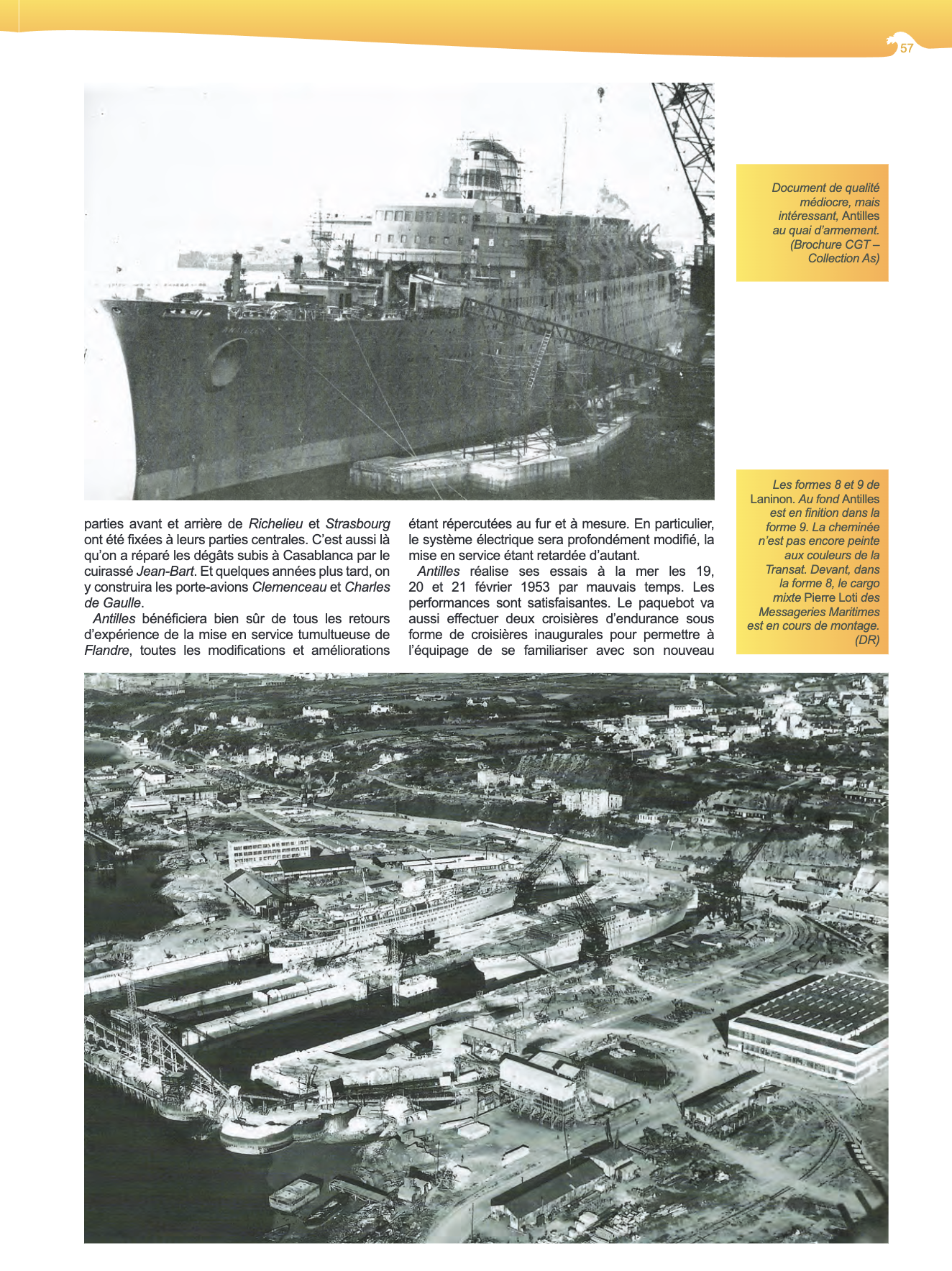

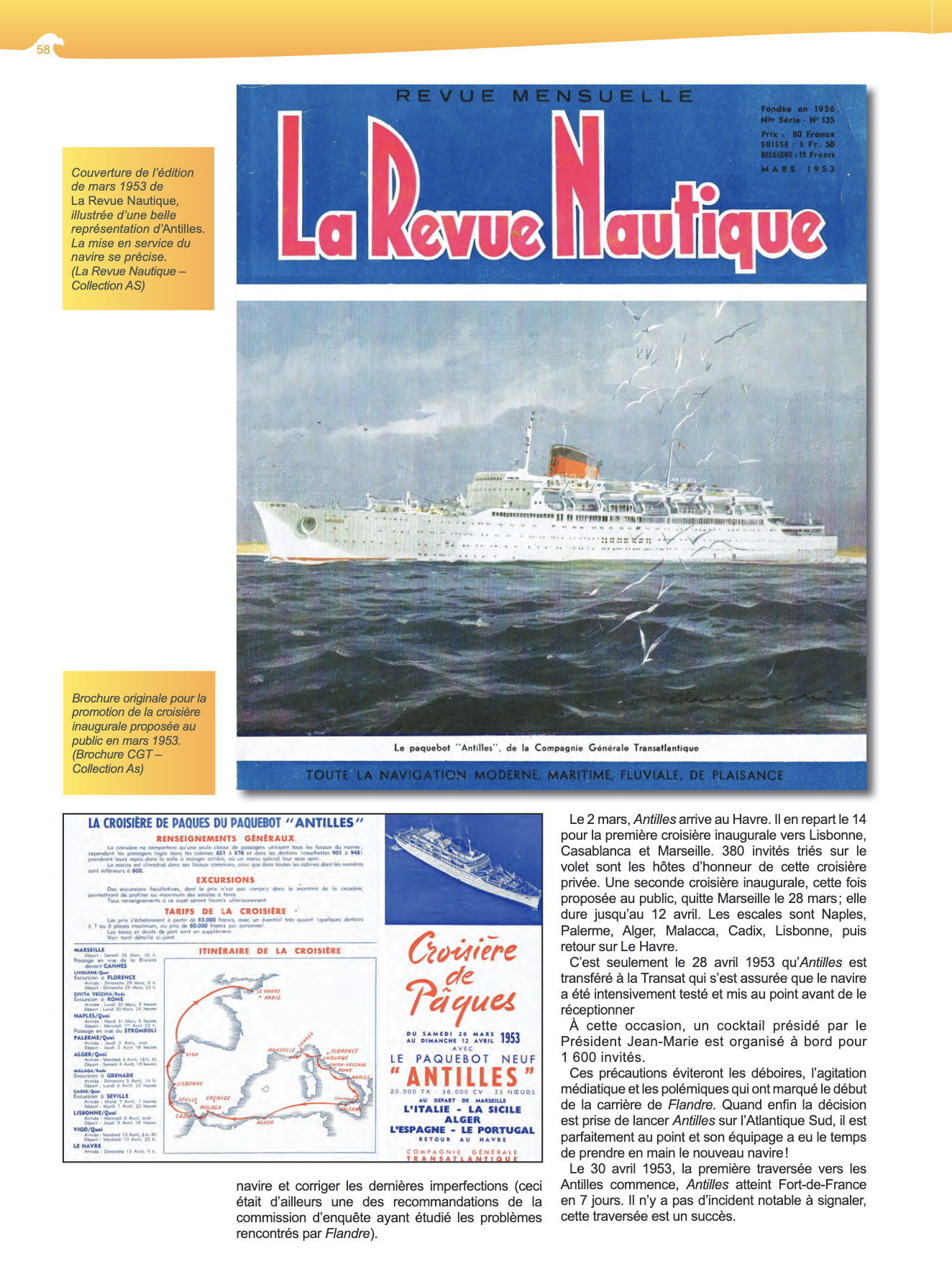

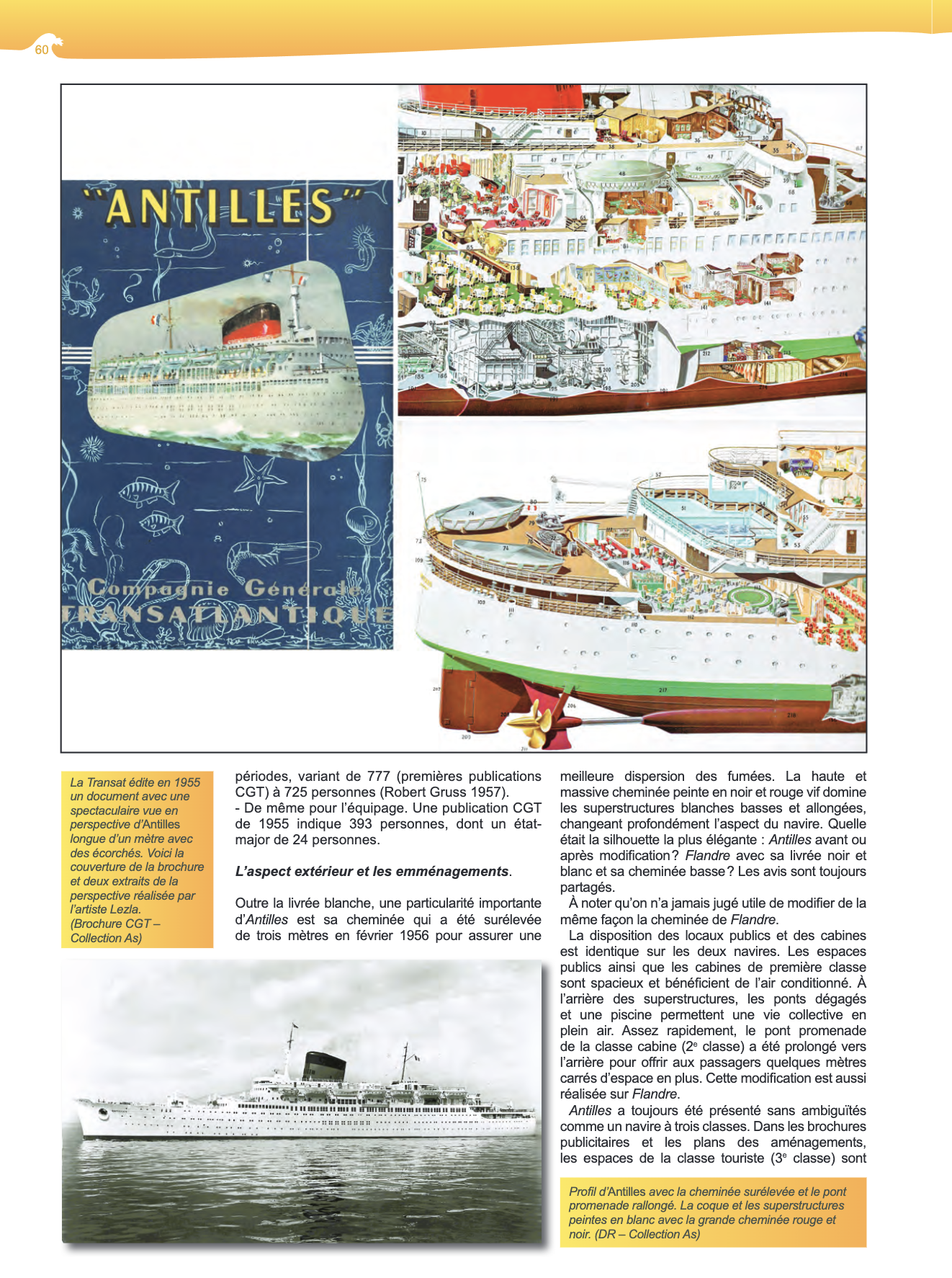

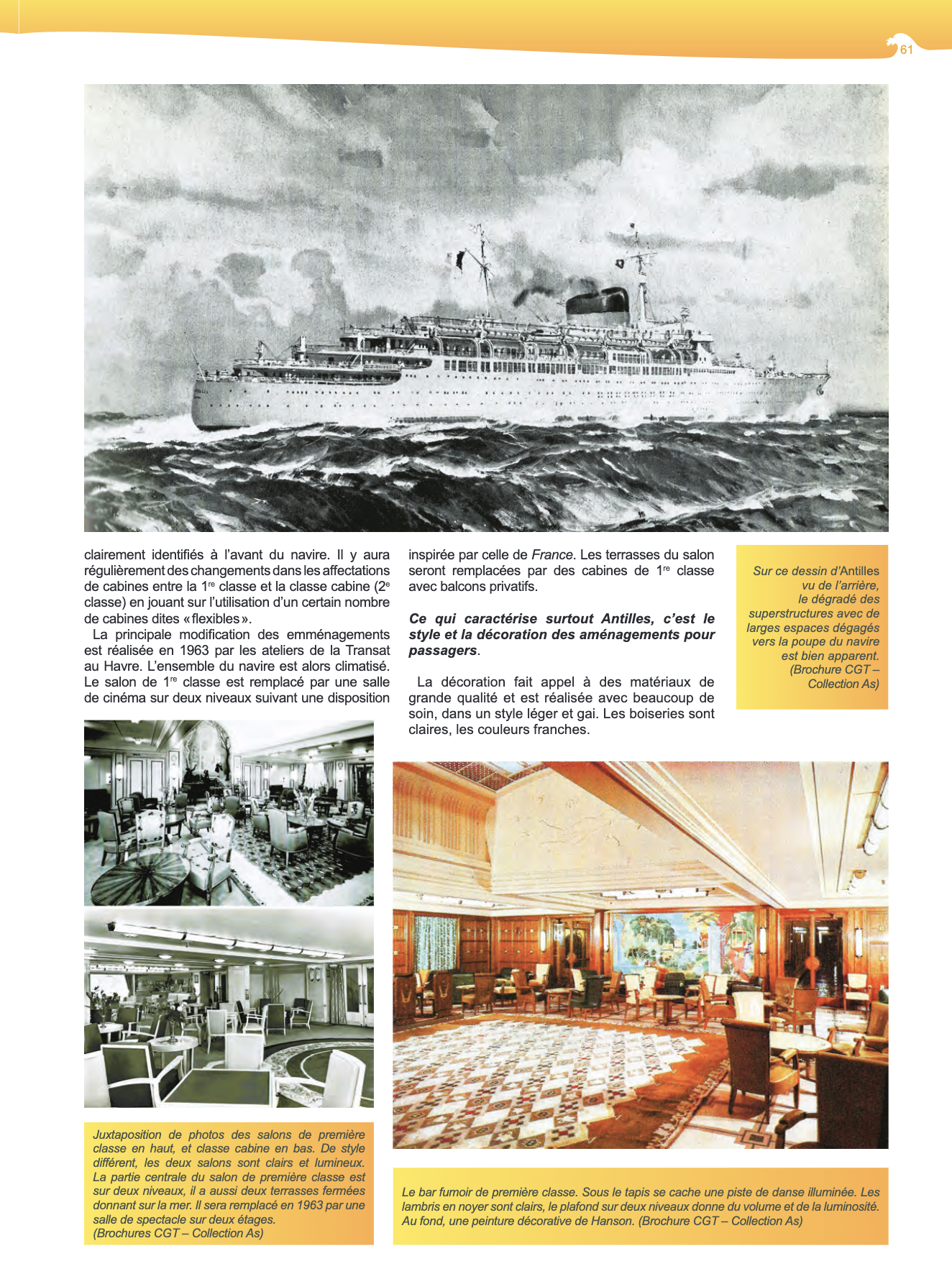

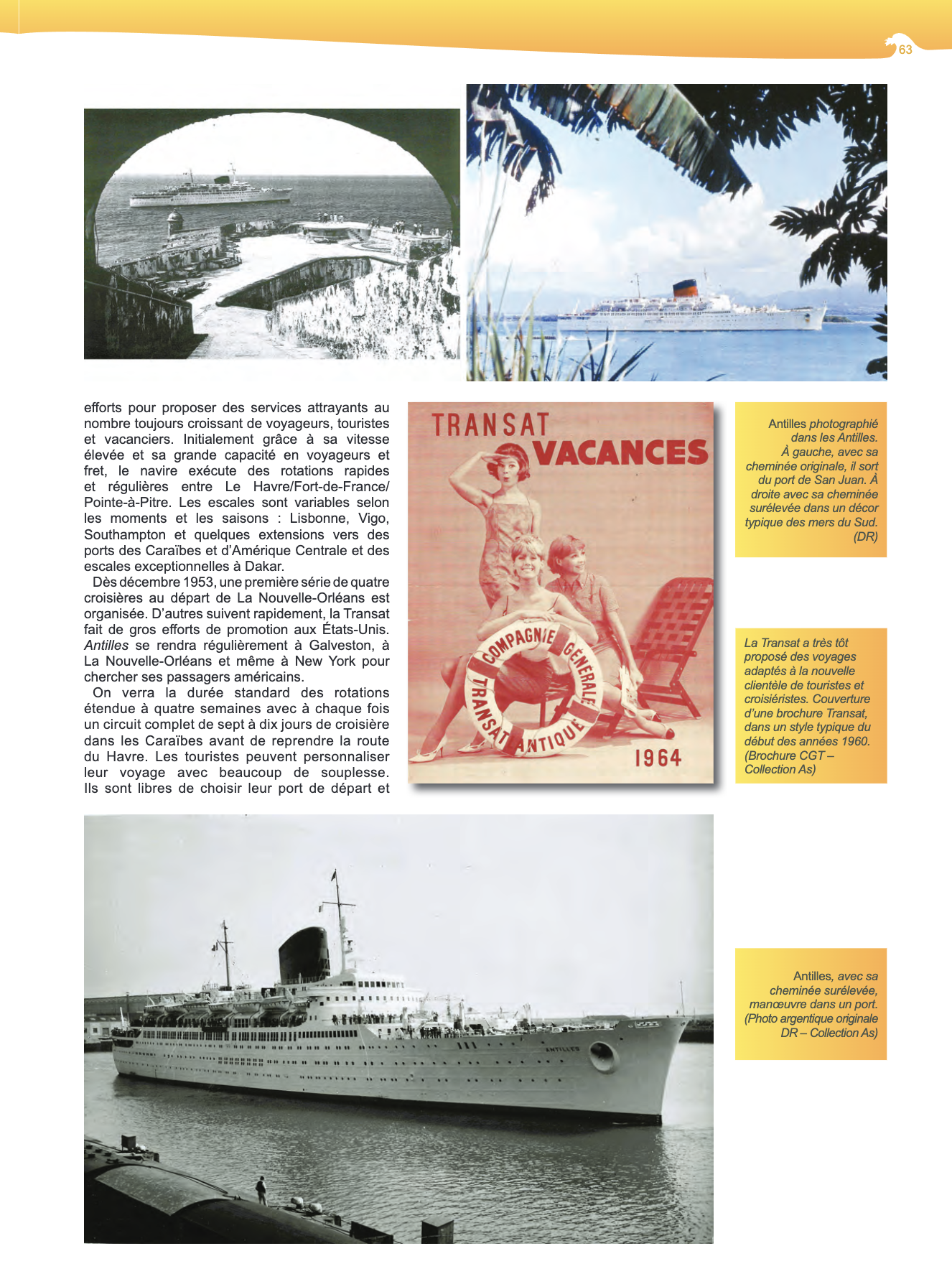

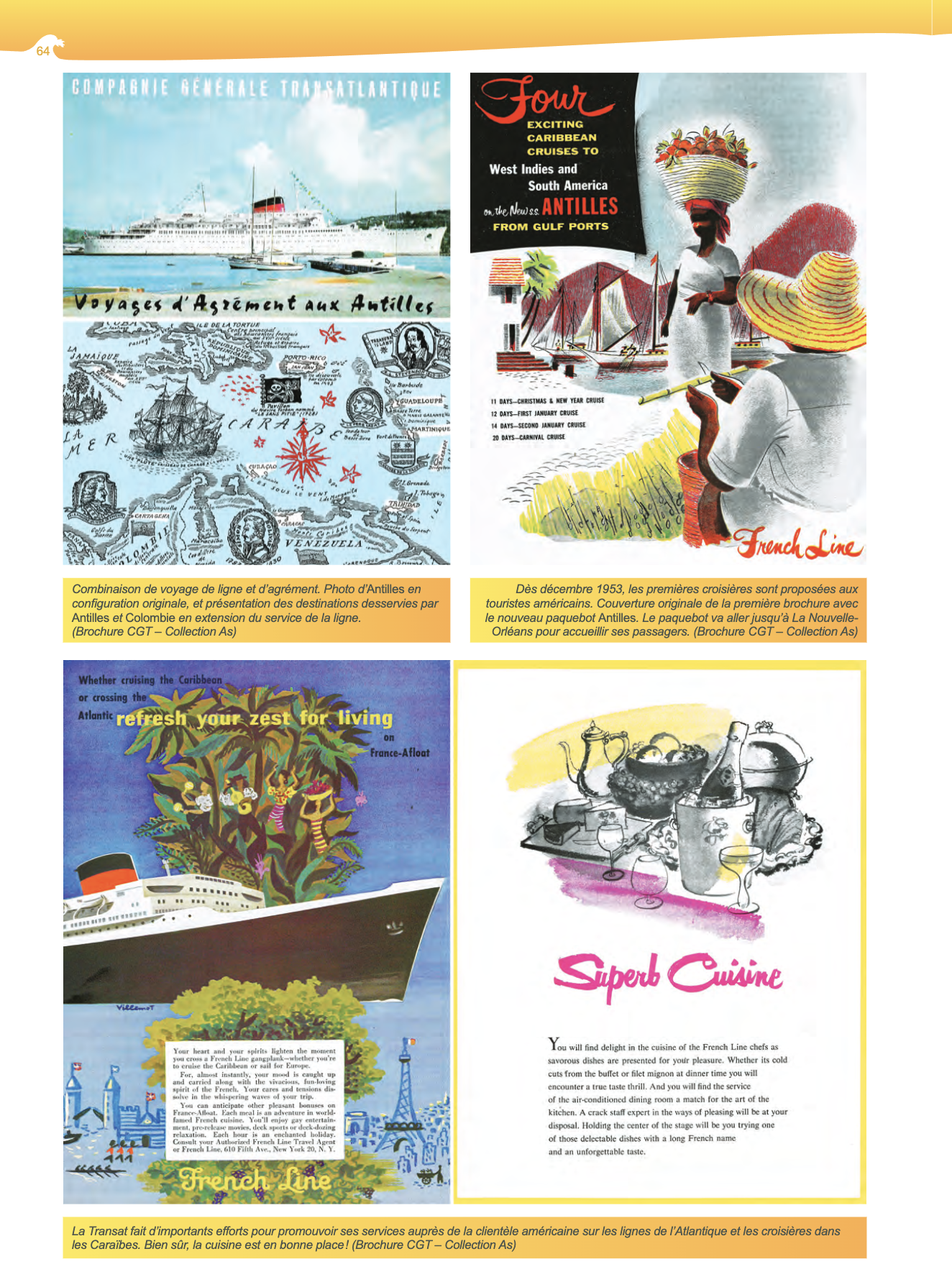

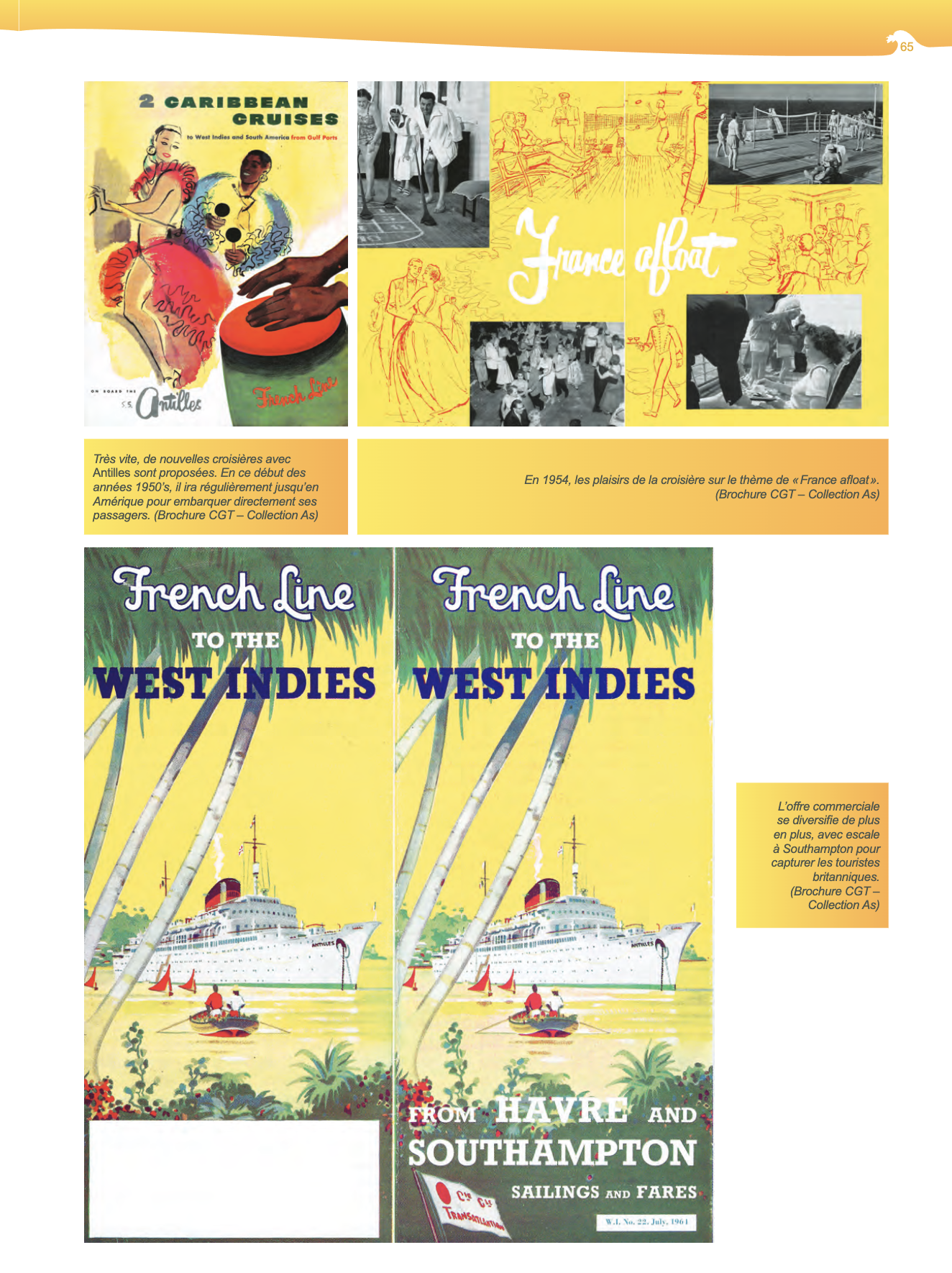

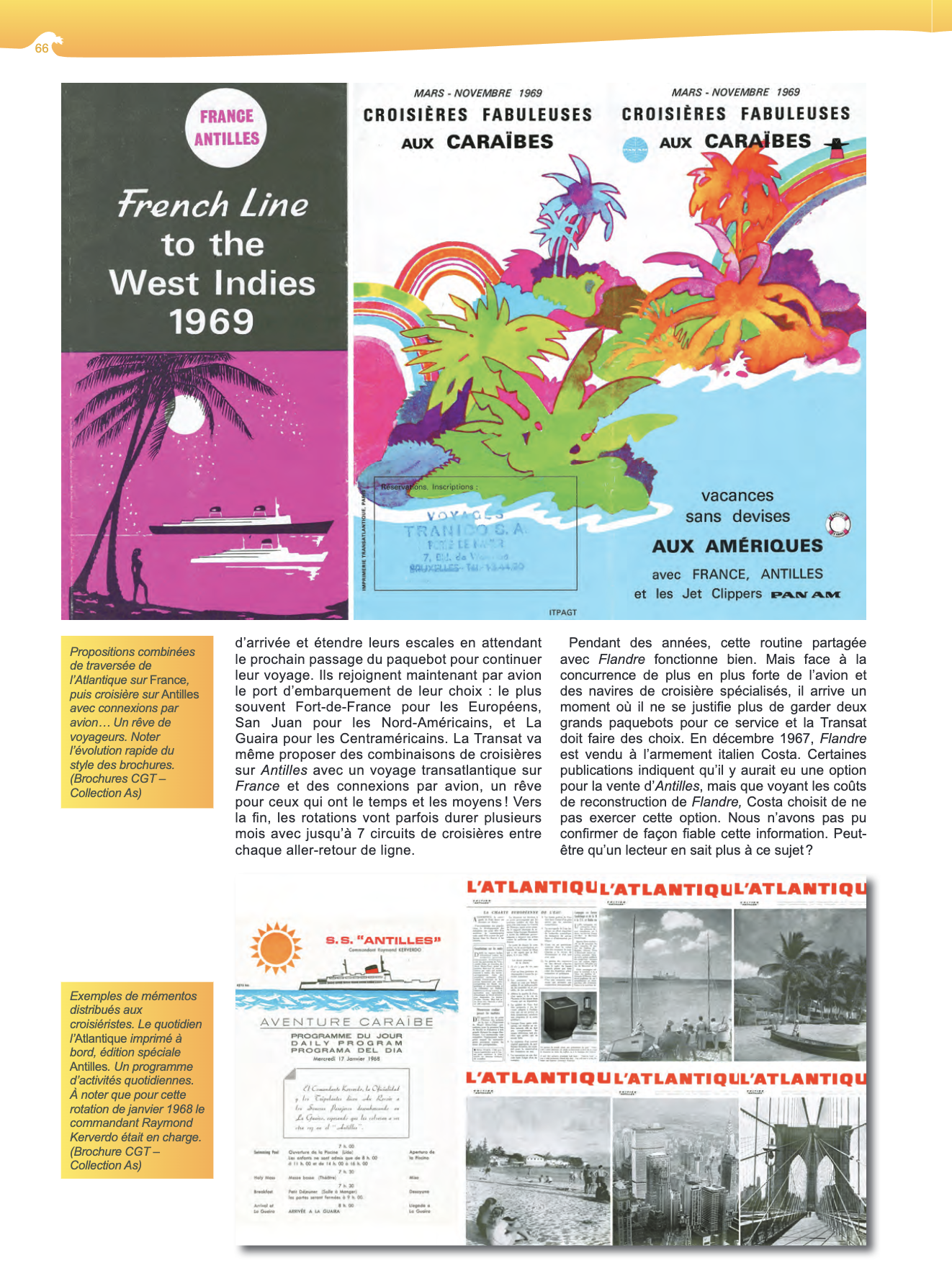

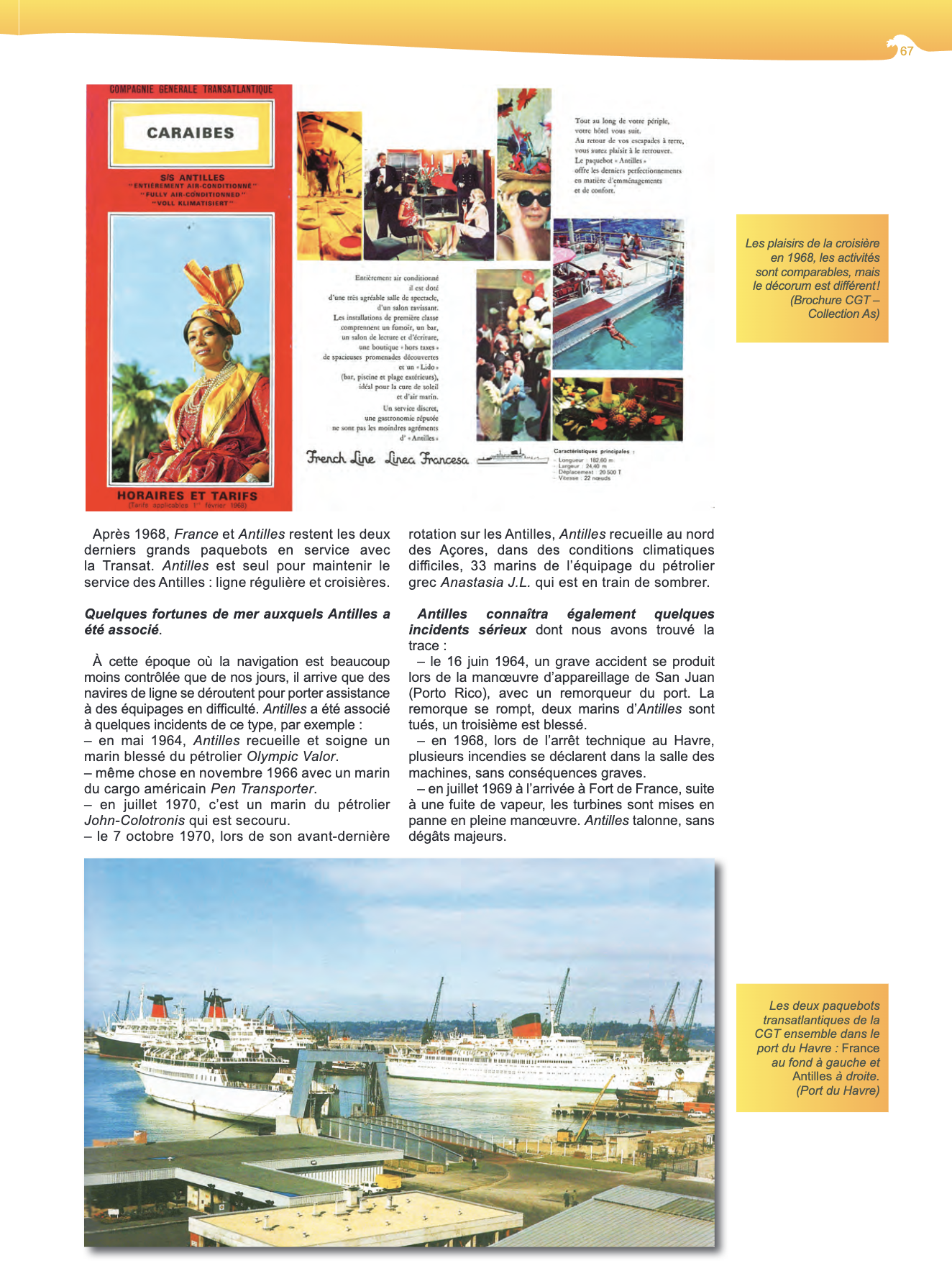

Paquebot ANTILLES

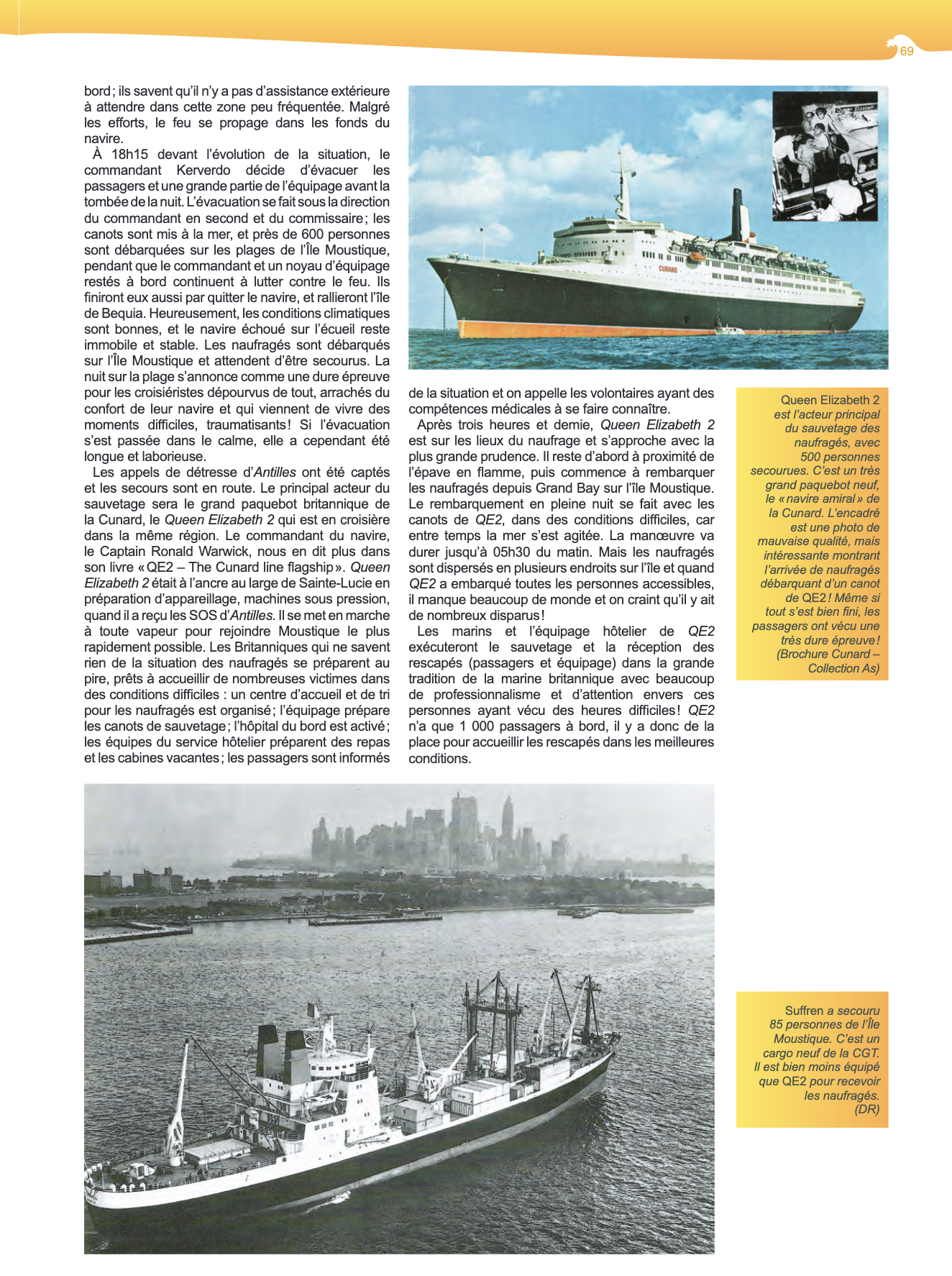

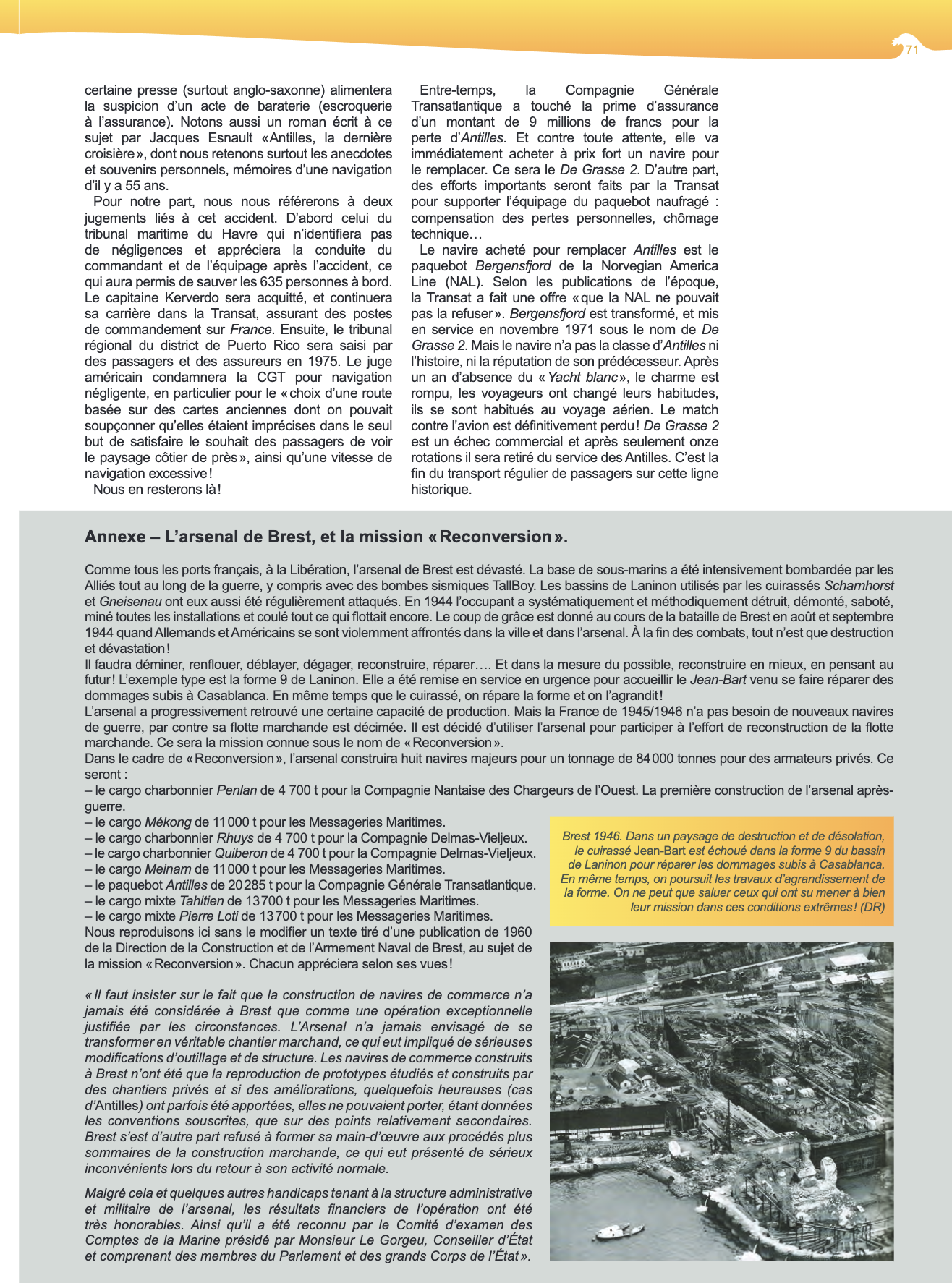

Paquebot luxueux de la Compagnie Générale Transatlantique mis en service en avril 1953 pour desservir les Antilles à partir du Havre et assurer des croisières entre les îles.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 8.5px Verdana; color: #424242} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; min-height: 14.0px}

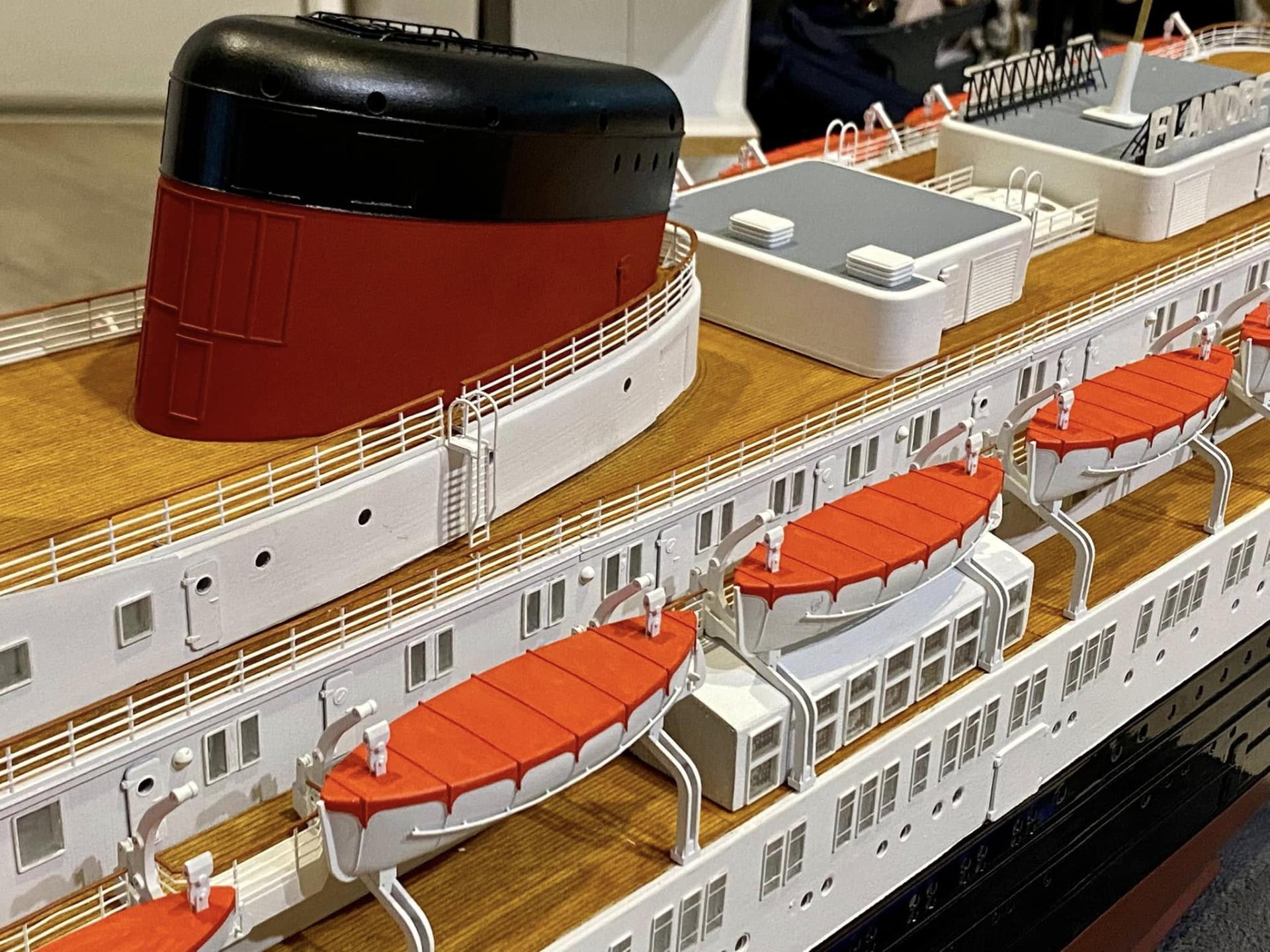

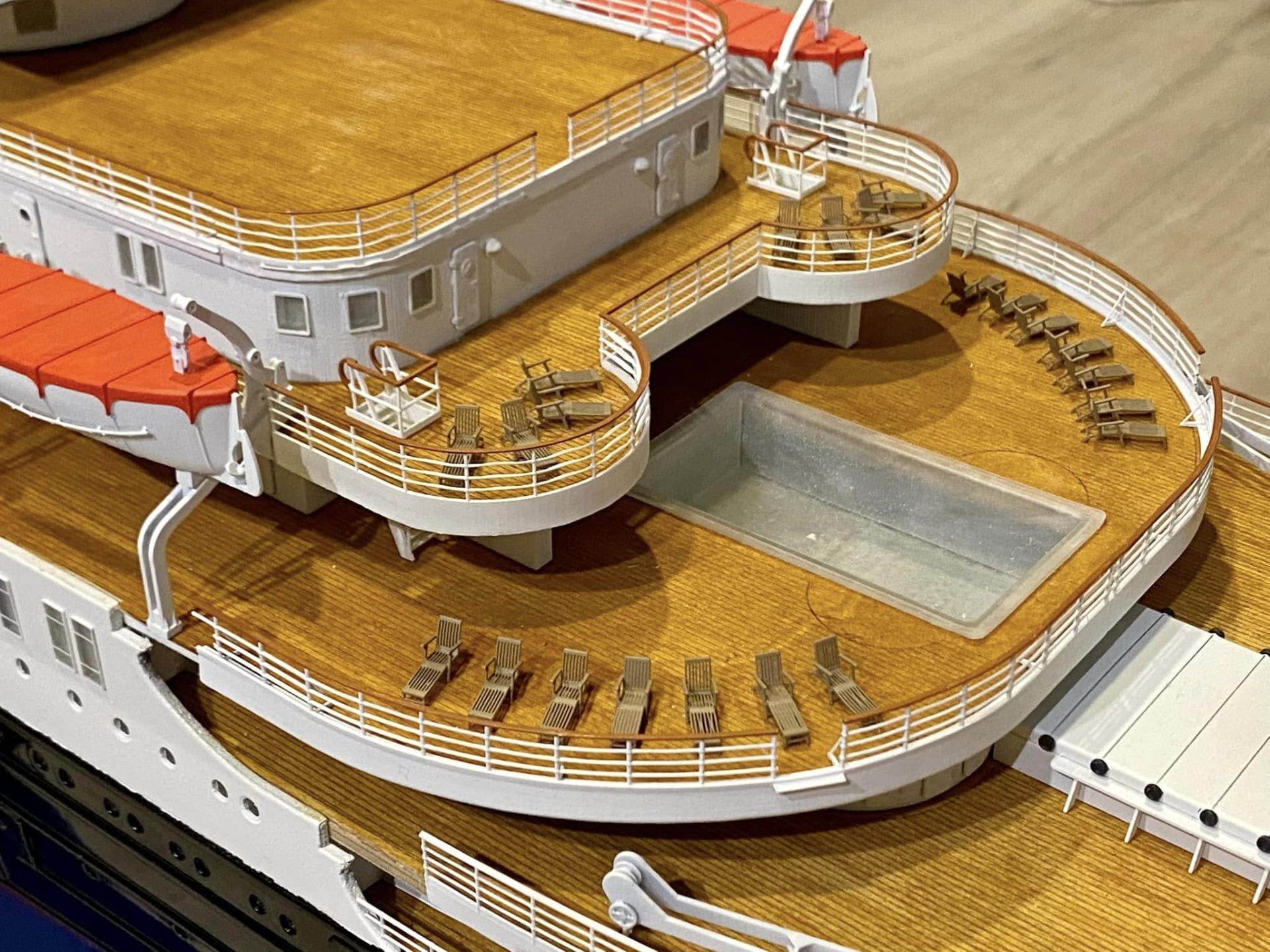

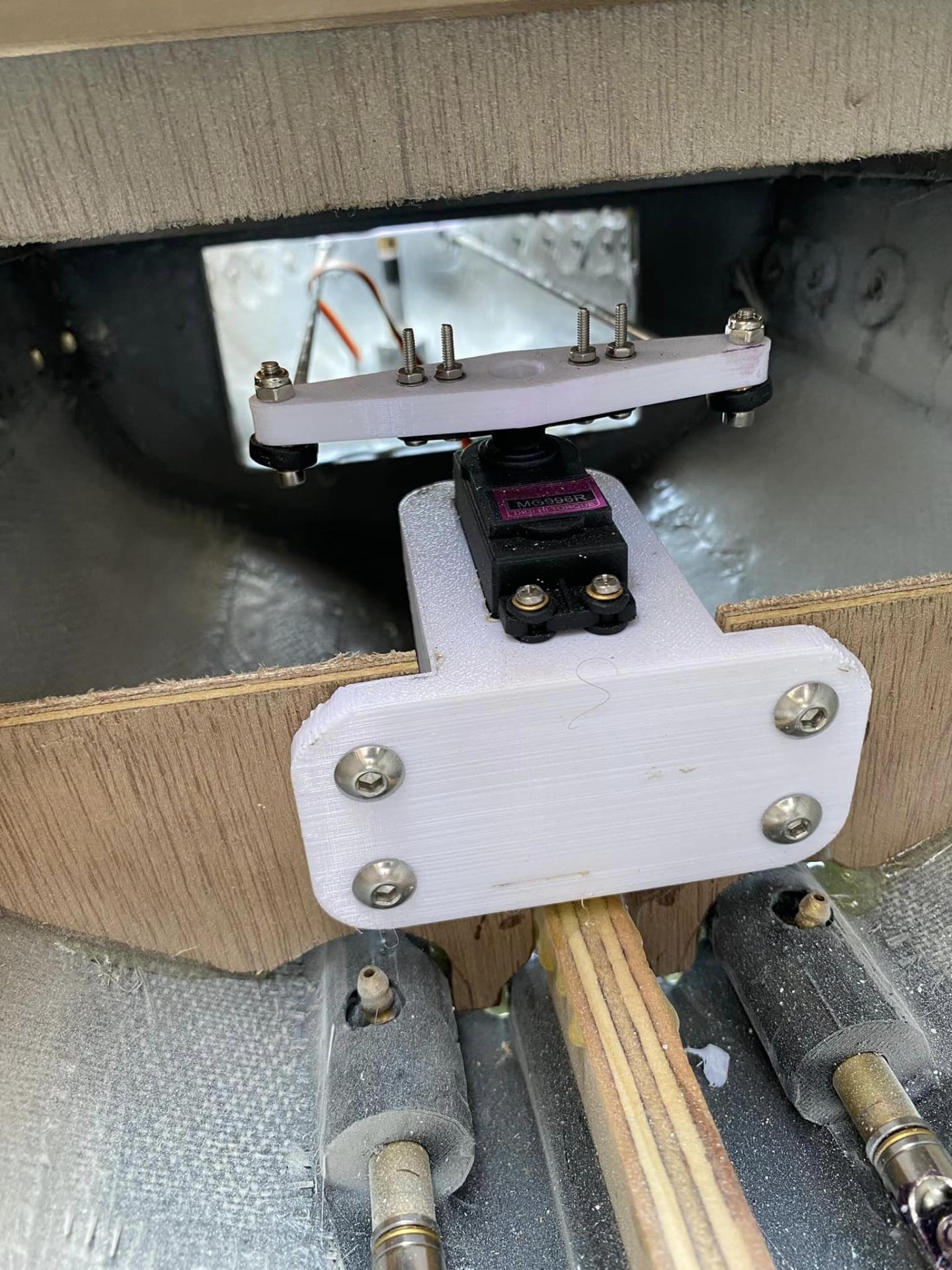

La maquette du paquebot a été réalisée au 1/150ème, elle mesure donc 1,22m en longueur, elle est propulsée par deux moteurs électriques 400 commandés par deux variateurs Graupner V15R eux-mêmes alimentés par des batteries de 9,6Volts. Le contrôle radio se fait en 2,4 GHz avec une radio Graupner MC 16 Hott.L'éclairage est assuré par les batteries de propulsion.

Emménagements du navire

Construction de la maquette au 1/150 ème

Longueur: 122 cm - Largeur: 16,3 cm

L'incendie du Paquebot ANTILLES

FILM La dernière Transat, un film de Jean-Louis Prignac

Paquebot "UNITED STATES"

Le plus rapide des Paquebots de l'Atlantique Nord, toujours détenteur du Ruban Bleu.

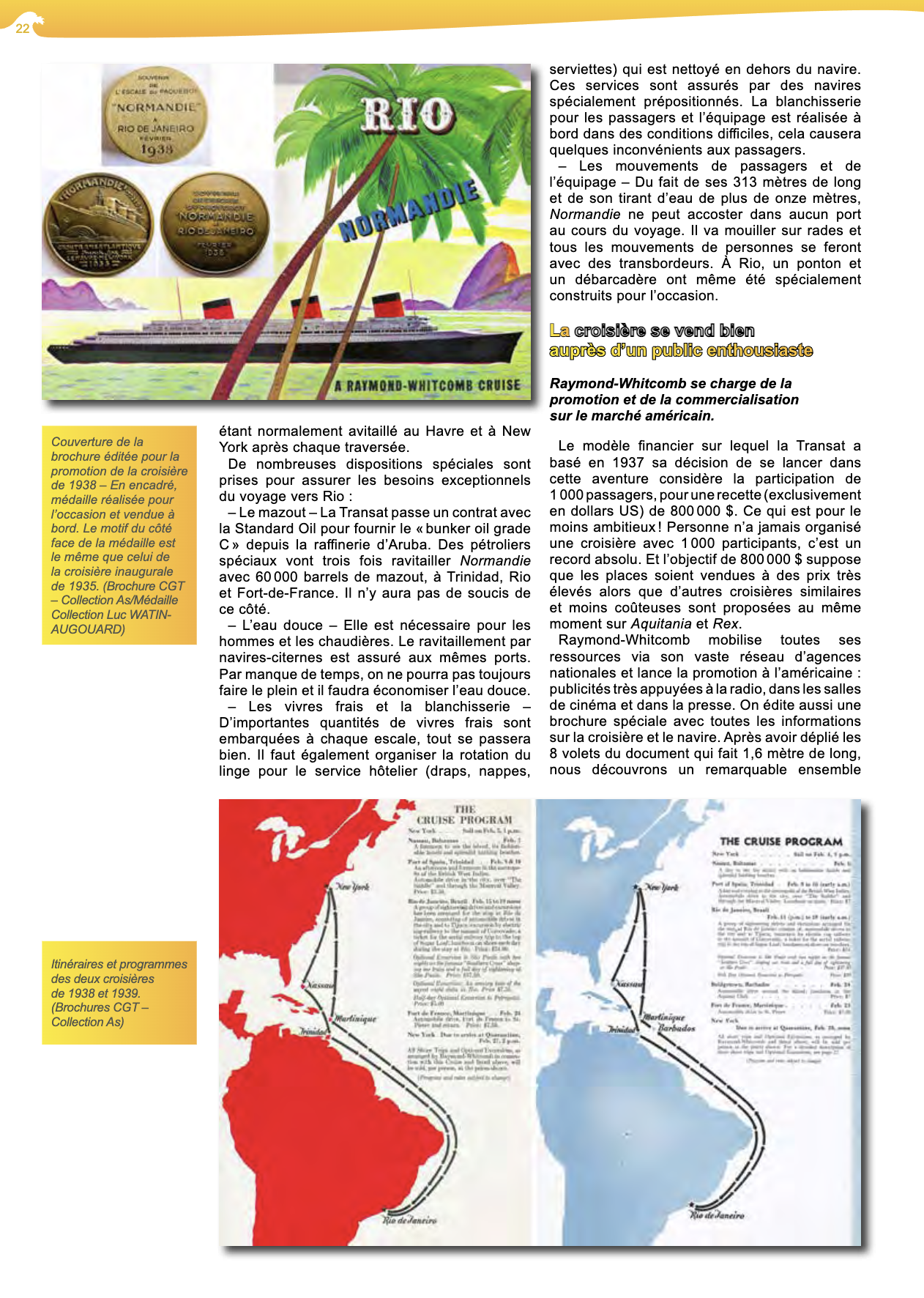

Surnommé "The Big U" - Fleuron de la flotte US et emblème de la puissance Américaine d'après guerre par ses performances jamais égalées. Traversée de l'Atlantique Nord en

3 jours, 10 heures et 40 minutes.

Construit comme Paquebot mais conçu pour servir très rapidement (en 48h) de transport de Troupes en cas de conflit. Capacité de transport de 15 000 hommes.

Principales caractéristiques:

Longueur: 301m - Largeur: 30,90m - Jauge Brute: 51 998Tx

Appareil propulsif: turbines à vapeur de 248 000CV - 2 hélices 5 pales + 2 hélices 4 pales

Vitesse maximum aux essais: 38,3noeuds

Mis sur cale le 8 février 1950

Mise en service le 23 juin 1951 - première traversée de l'Atlantique le 3 juillet 1952.

Mis hors service le 14 novembre 1969

Le SS United States est photographié ici lors de ses essais en mer. Photo de courtoisie de Charles Anderson.

Vidéo sur un navire en attente - sa restauration pourrait le transformer en musée ou centre culturel

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=eGQWTjhrcRs&w=320&h=266]

https://www.youtube.com/watch?v=1TfP_pD2MNs

Toujours à flot, le SS UNITED STATES CONSERVANCY met tout en oeuvre depuis 2011 pour

sauver le Paquebot et lui donner une seconde vie en voulant établir à son bord un musée et un centre culturel.

Construction du modèle réduit à l'échelle 1/150ème

Goélette ETOILE

L'Etoile et la Belle Poule, les deux goélettes à hunier de l'Ecole navale mises en chantier dès octobre 1931 chez Chantelot et Lemaistre, chantiers navals de Normandie à Fécamp.

Ces deux voiliers contribuent à former les élèves officiers.

Caractéristiques principales:

Longueur entre perpendiculaires: 25,30m

Longueur hors tout: 32,35m

Largeur: 7,20m - Tirant d'eau: 3,50m

Voilure: 450m²

Maquette au 1/30

Longueur hors tout: 1 300mm

Longueur de la coque: 1 060mm

Largeur de la coque: 275mm

Poids total, env: 8 500g

Cotre Langoustier de Camaret

Notice et essai de cette maquette prête à naviguer:

http://www.scientific-mhd.eu/reportages/BelleMargot.pdf

Histoire et connaissance:

http://services44.com/ohmonbateau/histoire/langouste-camaret.htm

Ephémérides du paquebot NORMANDIE

SMIT ROTTERDAM - Remorqueur Hollandais

Le SMIT ROTTERDAM est un remorqueur puissant de haute mer

Jauge brute: 2 708 tonnes DWT d'été:2 686 tonnes

| Société de classe: | Lloyd register |

| Année de construction: | 1975 |

| Nom: | SMIT ROTTERDAM jusqu'en 1998 |

| OMI: | 7402439 |

| Drapeau: | Panama |

| MMSI: | 354005000 |

| Signe d'appel: | 3FUO2 |

Maquette du SMIT ROTTERDAM au 1/75ème

Un chef-d'oeuvre français: "NORMANDIE"

Le paquebot Normandie

Article du Chasse-marée paru en décembre 2005 et signé par Frédéric Ollivier.

De la conception à la mise en service d'un chef-d'oeuvre français

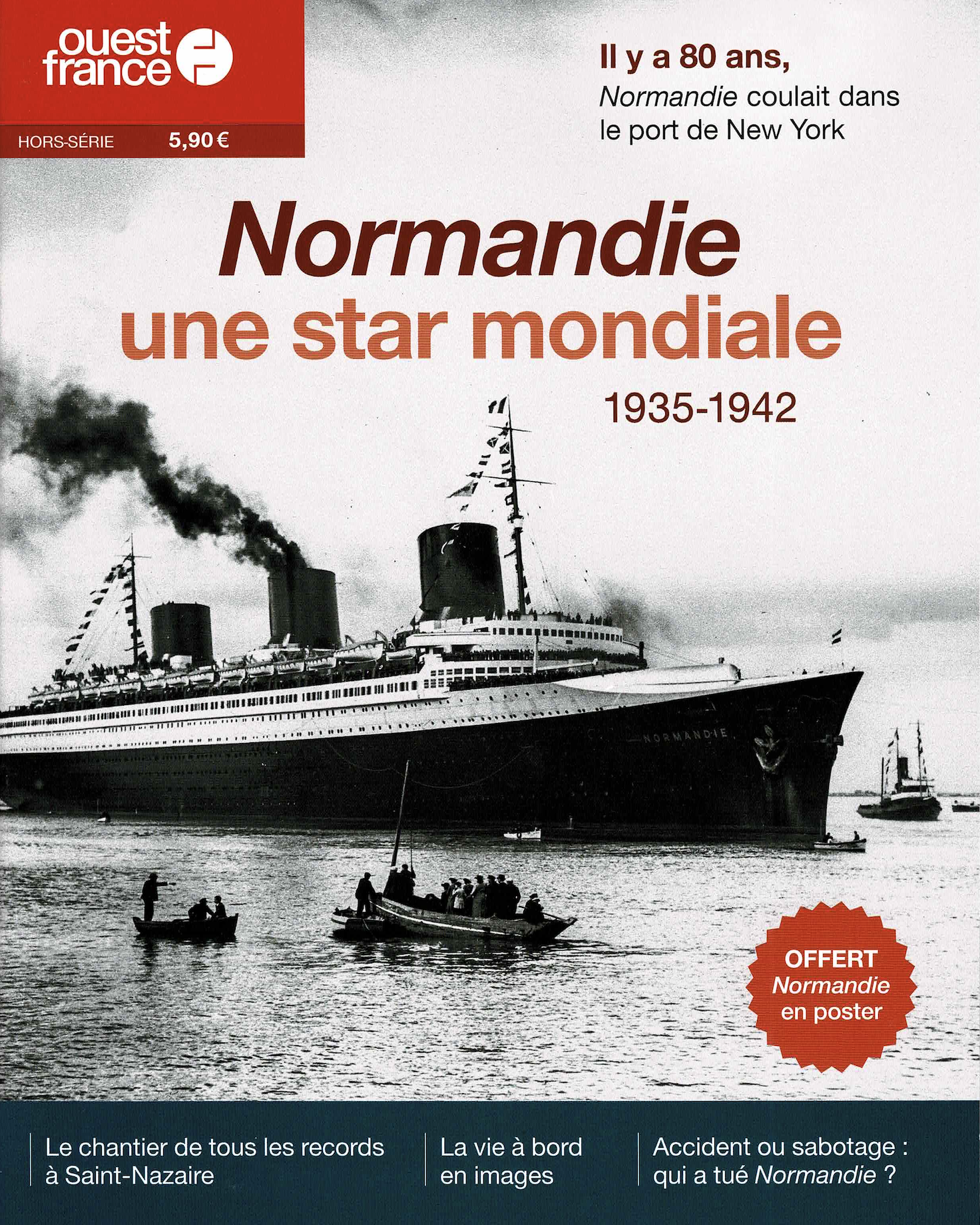

En décembre 1935, Normandie achevait sa première saison d'exploitation sur la ligne Le Havre-New York, après avoir conquis le Ruban Bleu dès son voyage inaugural. Sa brève et brillante carrière, brutalement interrompue par sa destruction en 1942, ne doit pas faire oublier l'aventure que furent la conception et la construction de ce navire immense et novateur, dans un contexte économique terriblement dégradé.

La deuxième opération consiste à réaliser une nouvelle cale inclinée, dite cale n°1, qui supportera le navire pendant toute la phase de construction. La commande initiale est passée dès février 1929, et les travaux de maçonnerie débutent en octobre. En juillet 1930, 200 mètres de cale sont prêts, et les chantiers peuvent commencer un important travail préparatoire, avec la mise en place du billotage et des chemins de lancement. On voit au même moment apparaître les huit grandes grues métalliques, quatre de chaque côté de la cale, qui déposeront sur le navire en construction les tôles d'acier nécessaires. Par la suite, la réalisation de la cale et de ses abords se poursuivra alors que le paquebot sera lui même en construction. Il faudra attendre l'été 1932, quelques semaines avant le lancement, pour que soient enfin achevées les maçonneries sous-marines prolongeant et parachevant cet ouvrage.

La deuxième opération consiste à réaliser une nouvelle cale inclinée, dite cale n°1, qui supportera le navire pendant toute la phase de construction. La commande initiale est passée dès février 1929, et les travaux de maçonnerie débutent en octobre. En juillet 1930, 200 mètres de cale sont prêts, et les chantiers peuvent commencer un important travail préparatoire, avec la mise en place du billotage et des chemins de lancement. On voit au même moment apparaître les huit grandes grues métalliques, quatre de chaque côté de la cale, qui déposeront sur le navire en construction les tôles d'acier nécessaires. Par la suite, la réalisation de la cale et de ses abords se poursuivra alors que le paquebot sera lui même en construction. Il faudra attendre l'été 1932, quelques semaines avant le lancement, pour que soient enfin achevées les maçonneries sous-marines prolongeant et parachevant cet ouvrage.

Objectif: un jour de moins que les concurrents sur la traversée de l'Atlantique avec plus de passagers

Illustration paquebot Île-de-France par Marin Marie

Ces données, qui sont à la base des études, vont avoir une influence déterminante sur le calcul de la longueur, qui va augmenter spectaculairement par rapport à l'Île-de-France (241 mètres). Pour respecter l'objectif défini en termes de capacité, il faut dégager des volumes permettant d'accueillir 2 000 personnes dans des conditions de confort inégalées. Ce confort dépend par ailleurs de la tenue à la mer, le navire devant être capable de maintenir sa vitesse, y compris par très mauvais temps, sans que ses passagers n'aient à subir trop de désagréments. L'augmentation de la longueur, dans la mesure où elle contribue fortement à la réduction du tangage, apporte une réponse à cette exigence. Enfin, il convient d'intégrer au raisonnement l'élément le plus décisif: la vitesse théorique d'une coque est une fonction croissante de sa longueur. Pour aller vite, sans trop approcher la vitesse limite de la coque, il va falloir construire un navire d'une longueur jamais vue.

Des dizaines d'essais en bassin des carènes aboutissent à un chef d'oeuvre qui restera une référence

|

| Vladimir Yourkevitch |

Peu après le début des études, un nouveau personnage, Vladimir Yourkevitch, va exercer une influence déterminante sur la conception de la coque, véritable chef-d'oeuvre d'architecture navale. D'origine russe, Yourkevitch est un ancien ingénieur naval de la Marine du Tsar. Il a choisi l'exil en 1917 et est venu s'installer en France. L'homme est encore jeune, en 1928, quand il commence à s'intéresser au "super Ile-deFrance". L'année suivante, lorsqu'il est introduit auprès de René Fould, il peur développer ses idées, et proposer une coque de grande longueur certes, mais relativement large, pincée aux extrémités, et dotée d'un bulbe d'étrave.

|

| Normandie dans la forme Joubert après carénage |

Au-dessus de la flottaison, des lignes composant au mieux avec la résistance de l'air

Sur les ponts supérieurs, l'ensemble des systèmes de ventilation est dissimulé dans des roufs, au pied des cheminées. Entre celles-ci, les passagers de première classe pourront circuler sur de vastes esplanades habillées de teck, et découvriront, à partir de 1936, entre la deuxième et la troisième cheminée, un court de tennis aux dimensions réglementaires. Ces cheminées jouent un rôle essentiel dans l'élaboration de la silhouette; ce sont elles qui vont finir de donner à Normandie son allure inimitable. Elles sont au nombre de trois - dont deux seulement sont opérantes -, par souci esthétique, mais surtout parce que trois cheminées permettent à la poussée du vent de se répartir harmonieusement sur l'avant, le milieu et l'arrière; ainsi le navire, bien équilibré, manoeuvre-t-il mieux.

Une puissante usine électrique au service d'une technologie de propulsion d'avant-garde

|

| Moteur de propulsion triphasé de 40 000 chevaux et 54 000 Volts |

Même si elle représente, au stade de la réalisation, un véritable défi technique, la propulsion turbo-électrique offre plusieurs avantages théoriques: le silence et l'absence de vibrations liées à la propulsion; la possibilité de battre en arrière à pleine puissance en basculant un simple commutateur, sans préavis, un navire à quatre hélices ainsi équipé manoeuvrant avec aisance; une souplesse de fonctionnement extraordinaire. Avec le dispositif retenu, quatre groupe turbo-alternateurs entraînant quatre moteurs de propulsion, il est possible, en fonction des circonstances, de varier le mode d'association des équipements.

|

| Groupes turbo-alternateurs |

|

| Salle des machines |

Sur un navire où doivent vivre plus de 3 000 personnes pendant près d'une semaine, l'eau représente un problème délicat. A l'époque, on ne sait pas réaliser à cette échelle un système de production d'eau douce à partir de l'eau de mer, comme celui dont France sera doté un quart de siècle plus tard. Il faudra donc embarquer la totalité de l'eau douce consommée par l'appareil évaporatoire comme par les passagers et l'équipage. Pour ces derniers, on va définir cinq circuits différents, en fonction des usages; eau douce chaude et froide, eau salée chaude et froide, eau potable (pour un volume modeste: 546 mètres cubes). L'ensemble des chasses d'eau fonctionnera par exemple à l'eau salée, de même que, dans les classes inférieures, 99 douches et 75 baignoires.

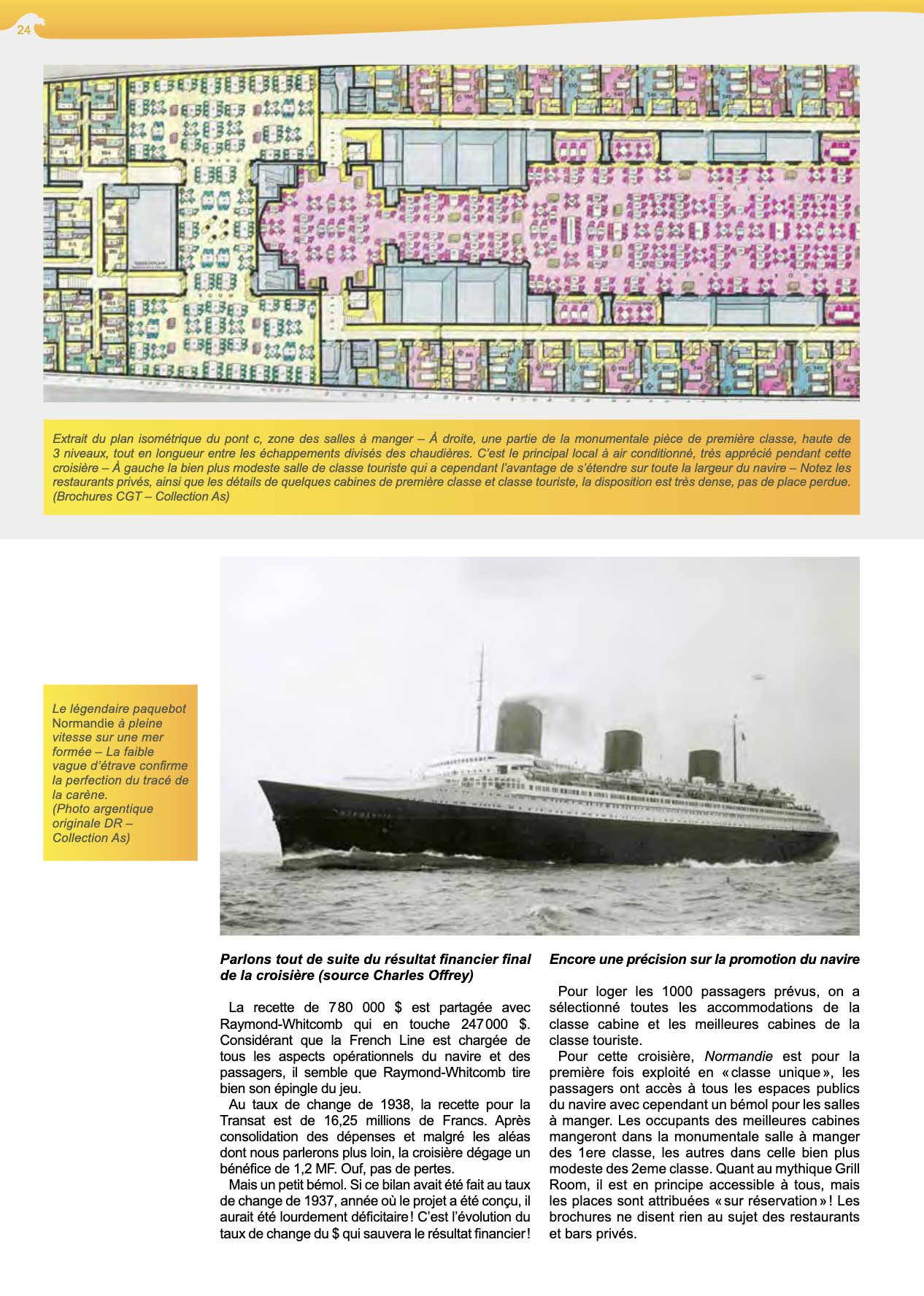

Autre élément de confort essentiel sur un navire: la ventilation. Hormis l'immense salle à manger des premières classes, dotée de l'ai conditionné, l'ensemble des locaux sera desservi par 72 thermotanks, d'un débit pouvant varier de 6 000 à plus de 30 000 mètres cubes par heure, et par 12 ventilateurs d'un débit de de 6 000 à 27 000 mètres cubes par heure.

Dans la tourmente financière des années trente, le projet est sauvé par l'intervention de l'Etat

Le 29 octobre 1930, la CGT passe commande aux ACP, pour un montant révisable de 700 millions de francs. Aux dires de l'armateur lui-même, le coût du paquebot à la livraison, au printemps 1935, se limitera à 627 millions, ce qui témoigne d'une belle maîtrise économique de la part du constructeur. Le 26 janvier 1931, la construction débute, avec la mise sur cale et la pose de la première tôle. Le projet, qui ne porte encore aucun nom de baptême, est désigné "T6" par les chantiers. Tout irait pour le mieux si la situation financière de la French Line n'était pas dramatique.

La conjoncture des échanges internationaux a commencé à se dégrader très vite après la catastrophe boursière du 24 octobre 1929. Ce retournement intervient au plus mauvais moment pour la CGT, qui a poursuivi sa politique d'investissements, et lancé la construction de quinze navires en dix huit mois. Les capacités augmentent alors que le trafic se contracte brutalement sur l'Atlantique Nord, et que le nombre de passagers transportés par la compagnie entre Le Havre et New York baisse de 10% de 1929 à 1930. En 1932, le trafic transatlantique aura globalement diminué de de moitié par rapport à 1928.

L'exercice 1929 reste bénéficiaire, de 18 millions de francs seulement. En 1930, la situation est déjà grave, avec 65 millions de pertes. La CGT se met alors à emprunter massivement, et lance une série d'emprunts obligataires. Puis la Transat fait appel au Trésor afin de rembourser par anticipation une série d'emprunts souscrits à l'étranger.

L'Etat est alors devenu le premier créancier de la French Line. Le 27 février 1931, un mois après le début de la construction de Normandie, la compagnie informe de ses difficultés les ministres de la Marine Marchande, des Finances et du Budget et demande une nouvelle garantie. René Fould s'empare alors du dossier et tente d'amener le groupe des Chargeurs réunis, présidé par Léon Cyprien-Fabre dans le tour de table de la CGT, en négociant parallèlement 120 millions de nouveaux concours bancaires.

Cette tentative ne peut cependant empêcher un nouvel appel à l'Etat. Le gouvernement prend alors conscience de l'imminence d'une défaillance de la compagnie et de l'enjeu que représente la sauvegarde du pavillon français. Le 13 juin, il répond favorablement aux différentes demandes de la Transat. C'est alors que le plan de sauvegarde s'écroule brutalement: le groupe Chargeurs se retire, et avec lui l'espoir de mobiliser les concours bancaires nécessaires à la survie immédiate.

Ne reste plus dans ces conditions qu'à déposer le bilan, ou à s'en remettre à l'Etat. Celui-ci confirme son intervention le 22 juin, mais prend le contrôle de l'armement par cession pure et simple à son profit des actions à vote plural détenues par la Compagnie financière transatlantique. Il remédie à la défaillance du secteur bancaire, apporte 10 millions à souscrire auprès de la Caisse des dépôts, et exige la démission du conseil d'administration. Enfin, un effort très important est demandé à un autre grand créancier de la Transat: René Fould accepte deux années de moratoire sur les 141 millions dont la compagnie est redevable auprès des ACP.

|

| Henri Cangardel |

Le 3 juillet 1931, les députés entérinent l'ensemble des ces dispositions. La CGT a désormais les moyens de faire face à ses engagements de l'année en cours, elle a formellement échappé à la faillite et à la liquidation, au prix d'une transformation en société d'économie mixte, qui équivaut de fait à une nationalisation. Un nouveau conseil d'administration est chargé, à titre provisoire, de suivre le redressement de la compagnie jusqu'à l'établissement de son statut définitif. Le nouvel homme fort s'appelle Henri Cangardel, nommé administrateur-directeur général. Secondé par un jeune inspecteur des Finances, Pierre Laure, il s'appuie sur les travaux de la commission Germain-Martin pour définir un plan de redressement draconien. C'est dans ce contexte que débute le chantier du projet T6 à Saint-Nazaire.

Envers et contre tout, les travaux débutent avant la confirmation de la commande

La construction de Normandie progresse vite, malgré la tempête que traverse la compagnie. Dans les premiers temps, on monte environ 750 tonnes d'acier par mois, puis le rythme s'accélère, jusqu'à environ 1 500 tonnes en 1932, avec 2 000 ouvriers employés. La construction est classique, avec une coque rivetée, même si pour la première fois, sur les éléments sans enjeu particulier en termes de résistance, la soudure est utilisée à grande échelle.

|

| Début de la construction du T6 |

Début mars 1931, un peu plus d'un mois après la pose de la première tôle, une partie du fond est en place. En avril, la cale de construction devient disponible sur 310 mètres. Les travaux commencent sur le tiers arrière du navire. En juin, le double fond est en place, et l'on commence à poser les cloisons transversales. En novembre, la construction atteint le deuxième pont au-dessus du plafond des chaufferies. Fin 1931, 12 000 tonnes d'acier ont été posées.

Au début des études, en 1929, au vu du trafic transatlantique, mais aussi des parités entre franc, livre sterling et dollar, la Transat pensait que le futur Normandie équilibrerait aisément ses comptes, amortissement compris. Cette perspective se trouve dramatiquement remise en cause en 1931, 1932 et 1933, tant par l'effondrement du trafic que par les dévaluations de la livre et du dollar. En 1933, au creux de la dépression, la Transat ne transporte plus que 42 000 passagers sur la ligne de New York avec l'ensemble de sa flotte, alors que la capacité théorique du seul T6 atteint 80 000 passagers par an. A mesure que les conditions se dégradent, l'équation économique du projet devient impossible à résoudre: la solution ne pourra passer, à nouveau, que par l'Etat, non seulement pour la couverture des amortissements, mais aussi, semble-t-il, pour celle des déficits d'exploitation.

|

| Gouverneur général Olivier |

L'administrateur-directeur général de la Transat trouve dans la haute administration du ministère de la Marine Marchande deux alliés de poids: le directeur des services de la flotte de commerce, André Haarbleicher, et son adjoint, Jean Marie. Au sein de la compagnie, Cangardel complète son équipe en faisant venir auprès de lui Henri Morin de Linclays, ensuite nommé représentant général de la Transat en Amérique du Nord. C'est ainsi qu'envers et contre tout, la transat se trouve en situation de confirmer sa lettre de commande du 29 octobre 1930. Le contrat entre la CGT et les ACP date du 6 avril 1932, alors que le grand paquebot est en chantier depuis plus de quinze mois. En juillet 1932, Henri Cangardel est rejoint par le nouveau président de la French Line, le gouverneur général Marcel Olivier.

Malgré un contexte des plus difficile, le T6 progresse de façon spectaculaire. Dès le début de l'automne 1931, on commence à poser les bordés, et la coque prend forme progressivement. Au printemps 1932 se dessine la carapace avant. En juin est mis en place l'étambot, l'immense pièce dotée de gonds qui supportera le gouvernail. Puis c'est le pont-promenade, à la hauteur d'un sixième étage, qui apparaît dans le courant de l'été, à un moment de grande tension lié à de nouveaux risques d'interruption de travaux, qui reporteraient le lancement à 1933.

Le 13 juillet 1932, le conseil d'administration retient, sur proposition des chantiers, la date du 29 octobre suivant pour le lancement. Il est confirmé qu'Albert Lebrun, nouveau président de la République, participera à la cérémonie, et que son épouse sera la marraine du navire. mais en août, alors que l'on met tout en oeuvre pour lancer le paquebot à la date prévue, les ouvriers du chantier se mobilisent afin d'obtenir une nouvelle convention collective qui évite des baisses de salaire. Ne pouvant risquer une grève, la direction cède, car il reste encore à achever les parties hautes des superstructures.

Alors qu'approche le lancement, il devient urgent de donner un nom au paquebot. Un groupe proche des syndicats nazairiens suggère "Aristide Briand", d'autres défendent "Belle France" ou encore "Suffren". Tout se complique lorsque le ministre de la Marine marchande propose très officiellement à la veuve de Paul Doumer, assassiné le 6 mai 1932 à Paris, de donner au paquebot le nom de l'ancien président de la République. Or, ce nom, prononcé à l'anglaise, aurait une consonance désagréable, doomed désignant ce qui est voué à l'échec. On convient donc que le nom de Paul Doumer sera donné à un paquebot à construire pour les lignes d'Extrême-Orient. Et finalement, le 18 octobre 1932, le conseil d'administration de la CGT retient le nom de Normandie, sur proposition d'Henri Cangardel.

Plusieurs mois de préparation pour un lancement délicat et un spectacle d'exception

Le 29 octobre 1932, une foule immense, sans doute supérieure à 200 000 personnes, convergent vers Saint-Nazaire pour assister à l'évènement. La cale a été libérée des échafaudages qui enserraient le navire, seules demeurent les huit grues. La date n'a pas été choisie au hasard: les 29 et 30 octobre sont deux jours de très grandes marées, qui permettront à pleine mer de bénéficier d'une hauteur d'eau suffisante devant la cale. Mais le créneau est étroit, et en cas d'impossibilité majeure, il faudrait reporter l'opération au printemps 1933. Le mauvais temps règne les jours précédents, mais une embellie s'annonce pour le 29. Le vent est tombé et les conditions météo sont devenues acceptables. Le lancement aura lieu ce jour-là à 15 heures, une demi-heure avant l'étale de pleine mer.

Pour tout lancement, les quelques dizaines de secondes au cours desquelles une coque glisse sur sa cale pour rejoindre la mer sont critiques, la coque étant soumise à des efforts énormes. Posé sur sa cale, le navire est essentiellement soutenu dans sa partie centrale, alors que les extrémités sont comme suspendues. A mesure que la navire glisse et que l'arrière entre dans l'eau et commence à flotter, les charges s'inversent en quelques instants; la coque s'appuie sur ses extrémités tandis que la partie centrale cesse d'être supportée. Ce moment précis où le navire pivote longitudinalement constitue un stress structurel majeur, peut-être le plus important de toute la vie du navire. Durant les mêmes secondes cruciales, la stabilité latérale est considérablement réduite au moment même où la coque et ses superstructures offrent une prise au vent maximale. C'est en partie pour cette raison que la météo constitue une donnée essentielle du lancement. Celui de Normandie est à tous points de vue exceptionnel: avec ses 28 100 tonnes, le paquebot géant constitue l'objet le plus grand et le plus lourd jamais mis en mouvement par l'homme.

Les responsables du lancement s'entourent du maximum de précautions; l'opération se prépare dans un climat lourd, presque malveillant. Les préparatifs techniques ont été engagés dès la fin de l'année 1931 par André Sée, responsable du secteur "coques" au chantier, et son équipe. Il a fallu dessiner et construire le ber, qui devra retenir le navire, associé à deux paires de vérins hydrauliques, dans les instants précédents immédiatement le lancement. Un compte à rebours détaillé de toutes les opérations a été établi. Trois semaines environ avant le jour retenu, commence véritablement la préparation de la cale et du navire, à laquelle plus de cinq cent hommes sont affectés.

La coque repose, depuis le début de la construction, sur des centaines de tins en bois, auxquels il faut substituer progressivement des dispositifs de blocage provisoires - essentiellement des sacs de sable et de sel qui seront retirés ou percés juste avant le lancement. Par ailleurs, la coque est maintenue latéralement par quatre rangées d'accores en bois, qui seront elles aussi enlevées progressivement. Il faut enfin déposer sur le chemin de lancement des dizaines de tonnes de produits qui contribueront à faire glisser le navire: d'abord un mélange de suif et de paraffine sur millimètres d'épaisseur, puis une couche d'un centimètre de de paraffine mêlée à du savon blanc. A l'aube du 29, les équipes des chantiers enlèvent les derniers tins et finissent d'abattre les accores. Alors que la marée commence à monter, le président de la République et son épouse sont accueillis à la gare de Saint-Nazaire.

A 14h30, Mme Lebrun arrive au pied de l'étroite plate-forme d'où elle va procéder au baptême. Parvenue en haut des marches, elle n'a plus devant et au-dessus d'elle que l'étrave qui s'élève d'une façon vertigineuse. A ce moment, on abat les dernières accores. Un instant, Coqueret et Sée hésitent: le temps se dégrade rapidement, le vent de Sud-Ouest s'est renforcé et souffle en rafales. On décide d'accélérer la cérémonie. Après une courte bénédiction, c'est le baptême proprement dit: la marraine coupe le ruban et libère la bouteille de champagne, qui va se fracasser contre la muraille du paquebot. A cet instant, il n'est plus tenu que par les presses hydrauliques qui enserrent le ber. André Sée donne l'ordre de libérer le navire.

Le premier mouvement est imperceptible. Au milieu de bruits divers, de la Marseillaise qui éclate, des grincements des chaînes de retenue qui se tendent, des vivats de la foule, des sirènes des remorqueurs qui attendent le géant, Normandie commence à glisser. Progressivement, tout s'accélère: l'arrière du navire entre dans la Loire à une vitesse déjà élevée, de 12 à 13 noeuds. Sur la rive, un grand nombre de spectateurs voient défiler le paquebot dans toute sa longueur. Rares sont ceux qui s'aperçoivent que se forme une énorme vague, un mascaret qui déferle l'instant d'après sur les imprudents.

https://www.youtube.com/watch?v=qR3v6Vmwts8

https://www.youtube.com/watch?v=u_r3xJS1DjM

https://www.youtube.com/watch?v=ScHsvFS_s18

Plus de deux mille ouvriers achèvent le paquebot à flot avant sa mise en service

Techniquement, le lancement peut être considéré comme un succès total. A peine arrêtée, la coque est prise en charge par les remorqueurs. Le convoi s'immobilise dans la forme Joubert, où Normandie reste amarré avant de prendre un poste au quai d'armement. A partir de novembre 1932, les travaux se poursuivent à flot. C'est alors que se produit une des catastrophes qui jalonnent l'histoire de la marine marchande française dans l'entre deux-guerres: l'incendie d'Atlantique, second paquebot de la flotte française après Ile-deFrance. Et ce sinistre conduit les dirigeants de la French Line, soumis aux pressions de Jean Marie et de son administration, à revoir les emménagements de Normandie au regard des risques d'incendie.

Le voyage inaugural du paquebot est repoussé d'un an, le temps de repenser le sytème de lutte anti-incendie, qui jusqu'alors n'avait fait l'objet d'aucune démarche particulière. La French Line veille ainsi à ce que les décorateurs emploient des matériaux plus résistants au feu, même s'il n'est pas question à cette époque de renoncer au bois. Les ACP, avec l'équipe de Paul Romano, imaginent de diviser le paquebot en quatre tranches verticales à l'aide de cloisons métalliques calorifugées. Chacun des ponts bénéficiant du même traitement, Normandie sera finalement divisé en 126 cellules. Les plans sont revus afin qu'aucune coursive ne se termine en cul-de-sac, et qu'un passager cherchant à sortir puisse trouver deux issues au moins dans une tranche donnée. On installe également de puissants moyens de pompage, les robinets pompiers étant disposés de façon à pouvoir attaquer un sinistre à partir de deux points, sans jamais franchir les cloisons coupe-feu. Par ailleurs, les locaux techniques, comme les chaufferies, sont équipées de dispositifs à mousse à grande capacité.

L'idée la plus originale viendra du Commandant Pugnet, qui propose la réalisation de petites trappes ovales au plafond de tous les locaux. Occultés par une plaque de verre côté plafond, et par une trappe en bronze côté sol, ces "trous Pugnet" doivent permettre d'attaquer un feu depuis le local situé immédiatement au-dessus du foyer. Ce dispositif équipera 101 locaux du navire. Enfin, un système de détection d'incendie desservant la totalité du paquebot et raccordé à un poste central de surveillance est installé. Une équipe de marins-pompiers veillera en permanence au bon fonctionnement de ces moyens de lutte contre le feu.

Alors que le navire est amarré au quai d'armement, les grues déposent à bord les moteurs de propulsion et les turbines. En février 1934, Normandie, resté immobile depuis son lancement quinze mois plus tôt , est mis au sec dans la forme Joubert, où le ber est démonté et les oeuvres vives repeintes. Pendant l'été 1934, la silhouette finale du paquebot commence à se dessiner, avec la pose des mâts et surtout des cheminées. Ces dernières sont encore entourées de leurs échafaudages lorsque débute la mise au point de l'appareil évaporatoire et propulsif, avec l'allumage des premières chaudières, en octobre 1934. Forte des progrès de la construction, la CGT peut annoncer que Normandie effectuera son voyage inaugural à la fin mai 1935.

Plus de 2 000 ouvriers oeuvrent nuit et jour, pour finir le paquebot. Pourtant, malgré l'embellie économique, perceptible dès 1934, la tension sociale reste forte. Le 1 février 1935, Saint-Nazaire est le théâtre d'une manifestation violente des ouvriers du chantier, qui craignent que le départ du navire ne donne lieu à des licenciements massifs et à une longue période de chômage. Le 3 mars 1935, c'est la grève. En accordant treize jours plus tard des augmentations de salaire exceptionnelles, assorties d'une prime de 5% liée à la fin de la construction, la direction des ACP obtient la reprise du travail. Mais la date de départ initiale, fixée au 20 avril, ne peut plus être tenue. Normandie doit patienter une quinzaine de jours pour faire ses essais à la mer. Fin mars, les remorqueurs le prennent en charge et le guident jusqu'en forme Joubert.

A deux mois du voyage inaugural, le paquebot apparaît pour l'essentiel achevé. Mais les grandes baies vitrées du grill-room restent à installer, et les bossoirs demeurent libres de toute embarcation de sauvetage. En cale sèche, alors que se poursuit l'aménagement intérieur, la carène bénéficie d'un ultime nettoyage avant d'être repeinte. Normandie y reçoit son premier jeu d'hélices. D'un diamètre extérieur de 4,78 mètres, d'un pas moyen de 5,23 mètres et d'un poids de 23,27 tonnes après usinage, ces hélices à trois pales en bronze à haute résistance sont le fruit d'un programme de recherche très poussée, qui ne s'est achevé qu'au second semestre 1934. Ces hélices vont pourtant donner lieu à bien des soucis.

Appareillage de Saint-Nazaire pour des essais de vitesse et d'endurance très prometteurs

La sortie de Saint-Nazaire reste extrêmement délicate. A l'ouvert de l'estuaire, sous un ciel d'orage, un grain s'abat sur Normandie, la visibilité se réduit, la pluie se met à tomber. Mais à ce moment, après une très courte navigation, les deux Commandants, René Pugnet et Pierre Thoreux, savent déjà que leur navire dispose de capacités manœuvrières peu communes. Les essais à la mer durent moins d'une semaine, du 5 au 11 mai 1935. Il y a beaucoup de monde à bord, y compris des ouvriers qui achèvent dans l'urgence les emménagements; ils vont même participer aux premiers voyages.

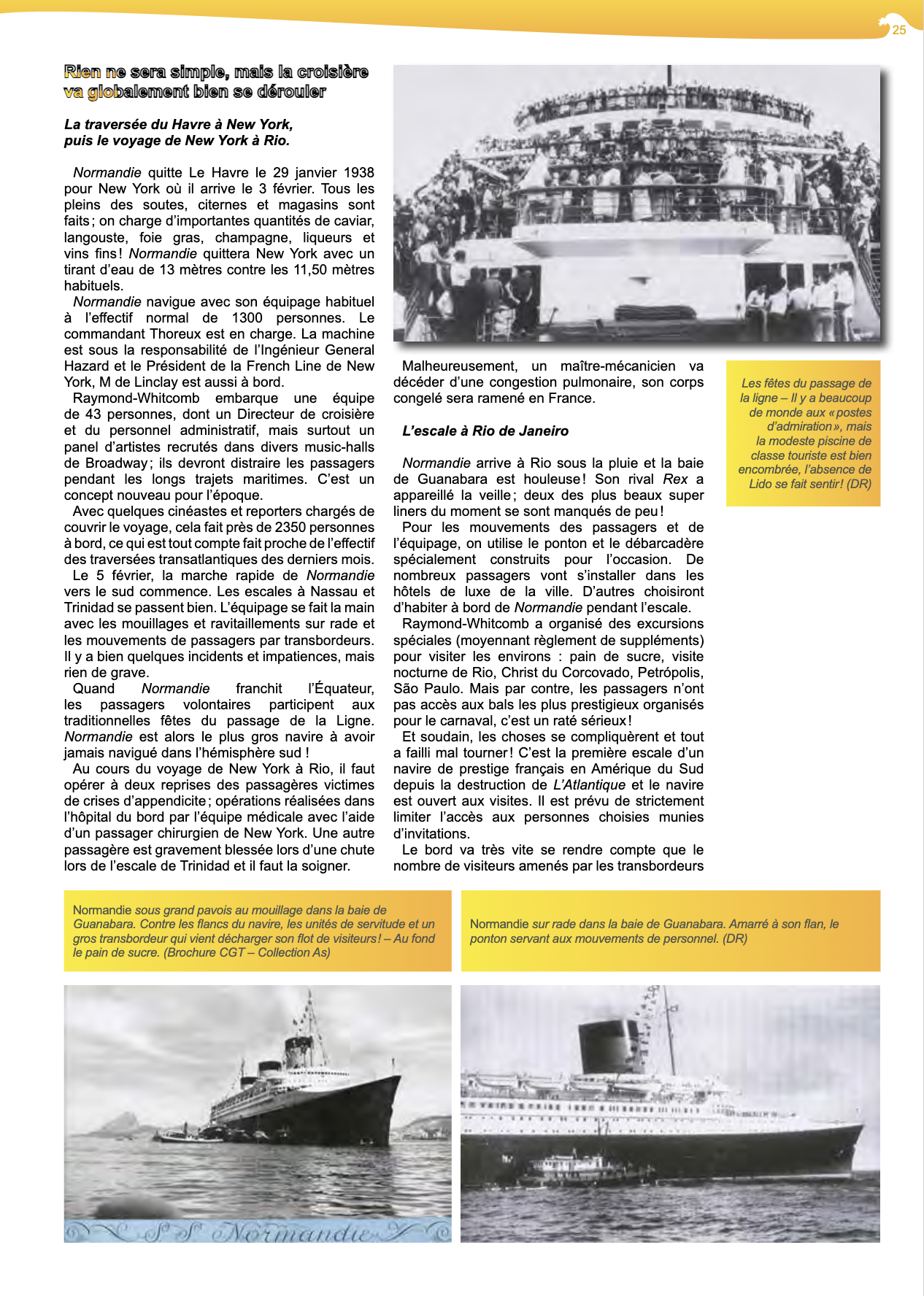

Au cours de cette première sortie, il n'est pas question de battre des records de vitesse. Normandie gagne la base des îles Glénan, où se déroulent les mesures de performances. Il y effectue, les et 7 mai, une série de passages à grande vitesse et atteint au cours de ces essais préliminaires la vitesse de 32,125 noeuds, pratiquement 60 kilomètres à l'heure! Les essais sont aussi l'occasion d'évaluer l'ensemble du comportement du navire, en particulier sa manoeuvrabilité et sa stabilité. Les objectifs de vitesse sont largement atteints. Le sillage témoigne de la puissance développée par les machines. Mais pour le reste, peu ou pas de vague d'étrave, le passage du géant dans la mer apparaît remarquablement discret. Il suffira par ailleurs de moins d'un mille, en battant en arrière à pleine puissance, pour stopper Normandie lancé à 30 noeuds.

Ces premiers essais ne révèlent qu'un problème sérieux: à grande vitesse, le tiers arrière du bâtiment vibre beaucoup. Ce dysfonctionnement, susceptible de compromettre la réputation et le succès commercial du paquebot, apparaît sans solution immédiate. Il faudra que constructeur et armateur y consacrent de nouvelles études, avant que des solutions ne se dessinent. Le lundi 8 mai, au troisième jour des essais, Normandie met le cap sur la rade de Brest, et u mouille pour la nuit.

Le lendemain à 9 heures, le grand paquebot appareille pour la seconde partie des essais qui, avant livraison, doivent valider les performances en termes de vitesse et de consommation. Les essais de vitesse consistent en une marche de huit heures à pleine puissance. Avec un déplacement de 63 000 tonnes, et une puissance moyenne pour 225 tours/minute aux hélices, Normandie maintient une vitesse de 30,995 noeuds. La consommation au mille dépasse tout de même 1 600 kilos, c'est à dire près de 50 tonnes de mazout par heure. Les essais d'endurance sont menés à une allure qui correspond sensiblement à la vitesse commerciale du navire sur l'Atlantique Nord: 28,71 noeuds pour une puissance moyenne de 122 750 chevaux et 208 tour/minute aux hélices. A cette vitesse, Normandie consomme 1 325 kilos au mille, soit 38 tonnes par heure. Autant dire que tout supplément de vitesse coûtera très cher, et que la compagnie devra payer au prix fort les tentatives de conquête du Ruban Bleu!

|

| Essais de vitesse du Normandie sur la base des Glénan |

Les essais s'achèvent, le samedi 11 mai, vers 19 heures, Normandie se présente devant le port du Havre, qui a dû, comme Saint-Nazaire, engager des travaux importants pour l'accueillir. La population est massée le long des quais et des jetées. Le soir, immobile le long du quai Johannès-Couvert, le paquebot attend l'épreuve de l'Atlantique Nord. Ce sera dans dix huit jours. Mais avant, la France et le monde vont découvrir le plus grand navire de la planète, le plus beau, le plus luxueux, le plus rapide et, de loin, le plus coûteux!

|

| Photo du Normandie prise à bord du Champlain |

|

| Gravure du Normandie amarré quai Johannès-Couvert devant le marégraphe de la gare maritime |

Cuirassé PRINCE OF WALES

Le Cuirassé PRINCE OF WALES est un cuirassé Britannique de la classe King George V de la Navy lancé le 3 mai 1939 et coulé le , dans les premiers jours de la bataille de Malaisie.

Il participa dès le début de sa mise en service à la bataille du Détroit du Danemark avec le HOOD en infligeant des dégâts importants au cuirassé BISMARCK, conduisant ainsi celui-ci à vouloir gagner le port de Brest pour y faire des réparations.

Principales caractéristiques (source Wikipédia)

| HMS Prince of Wales | |

|

|

| Type | Cuirassé |

|---|---|

| Classe | King George V |

| Histoire | |

| A servi dans | |

| Commanditaire | |

| Chantier naval | Cammell Laird |

| Commandé | 29 juillet 1936 |

| Quille posée | 1er janvier 1937 |

| Lancement | 3 mai 1939 |

| Armé | 19 janvier 1941 |

| Statut | coulé le 10 décembre 1941 |

| Équipage | |

| Équipage | 1 521 hommes |

| Caractéristiques techniques | |

| Longueur | 227,1 mètres (à la ligne de flottaison) |

| Maître-bau | 34,3 m |

| Tirant d'eau | 8,8 m |

| Déplacement | 43 780 tonnes |

| Propulsion | 4 turbines à vapeur |

| Puissance | 110 000 CV (80,96MW) |

| Vitesse | 28 nœuds |

| Caractéristiques militaires | |

| Armement | 10 canons de 356 mm 16 canons de 133 mm 64 canons de 40 mm |

| Électronique | HACS |

| Rayon d'action | 26 600 km (14 000 miles à 10 nœuds) |

| Aéronefs | 4 hydravions |

MAQUETTE du PRINCE of WALES au 1/150ème

La maquette du PRINCE OF WALES est d'origine Graupner Premium Line.

VIDEO de la maquette en navigation:

https://www.youtube.com/watch?v=zisLoheC3r8

Porte Avions USS NIMITZ - Aircraft Carrier

Premier navire d'une série de 11 porte avions géants de l'US Navy à propulsion nucléaire; mis en chantier en 1968, lancé en 1972 et inauguré en 1975,sa désignation est CVN-68.

2 Réacteurs nucléaires A4WWestinghouse - 4 hélices 5 pales

USS NIMITZ, LE 1ER PORTE-AVIONS DE L’HISTOIRE À EMBARQUER DES CHASSEURS FURTIFS OPÉRATIONNELS.

L’US Navy embarque le plus récent de ses avions de combat sur le plus ancien de ses porte-avions. Ça a forcément quelque chose de paradoxal mais c’est aussi une belle parabole sur la longue carrière de ce bâtiment. Imaginez donc qu’à son entrée en service en 1975 le géant des mers embarquait à son bord des avions comme le Douglas EA-3B Skywarrior, le Grumman F-14A Tomcat, ou encore le Vought RF-8G Crusader. Aujourd’hui ses avions se nomment donc Boeing F/A-18E/F Super Hornet, Boeing EA-18G Growler, et donc désormais Lockheed-Martin F-35C Lightning II. En fait seul le Hawkeye demeure ! Le porte-avions est juste passé du Grumman E-2B au Northrop-Grumman E-2D.

Mais c’est désormais fait : les États-Unis sont, avant la Chine ou la Russie, la première puissance à disposer de tels avions. Après est-ce vraiment historique ? Oui et non.

Rien n’annonce donc actuellement que les squadrons VFA-125 et VFA-147 soient bientôt déployés dans une zone de tension voire dans un secteur avec risque de conflit. Mais rien n’indique non plus le contraire. Actuellement l’USS Nimitz se trouve en Pacifique nord, dans les eaux alaskéennes… et forcément à proximité des eaux russes.

Un possible déploiement en haute mer pourrait être décidé dans les prochains jours, on parle à Washington de déployer ce bâtiment au large du détroit d’Ormuz pour aider à assurer la sécurisation de la zone. Il s’agirait d’un sacré baptême pour les F-35C nouvellement opérationnels.

Maquette du NIMITZ au 1/200ème; origine AMAX TOYS, modification des lignes d'arbres et RC 2,4GHz

Cuirassé BISMARCK

| Armement | 8 × 380 mm (4 × 2) 12 × 150 mm (6 × 2) 16 × 105 mm (8 × 2) 16 × 37 mm (8 × 2) canon 12 × 20 mm (12) |

|---|---|

| Aéronefs | 4 Arado Ar 196, avec une double-catapulte |

| Rayon d'action | 8 870 nautiques à 19 nœuds |

VIDEO : qui a coulé le BISMARCK (RMC Découverte)

MAQUETTE NAVIGANTE AU 1/150ÈME

Vidéos modélisme naval prises à partir du modèle :

https://www.youtube.com/watch?v=fCvK9XXHYFs&t=185s

https://www.youtube.com/watch?v=fZKTr8TBbkM

https://www.youtube.com/watch?v=1PBn3myEy2w

http://www.kbismarck.com/bism00.gif

https://www.youtube.com/watch?v=pgqJ-O_UkE8

C’est à 19h22 que les opérateurs radars du Bismarck détectent les navires britanniques : le croiseur lourd HMS Suffolk est repéré à 12 kilomètres du Bismarck. Ce dernier s’éloigna rapidement, sachant qu’il ne pouvait pas lutter à armes égales. De plus, les conditions météorologiques sont mauvaises : le brouillard est trop dense. Le HMS Norfolk, navire-jumeau du HMS Suffolk, arriva sur zone une heure plus tard, et essuya cinq salves du Bismarck qui ne le touchèrent pas. La suite de la soirée se déroula un jeu du chat et à la souris, le Bismarck tentant de surprendre les deux croiseurs britanniques sans y parvenir.

Maquettes de Paquebots

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=1PBn3myEy2w]

VIDEOS de maquettes de Paquebots:

NORMANDIE - FRANCE - ANTILLES

Vidéos réalisées avec camera embarquée sur une maquette du BISMARCK

Cuirassé TIRPITZ

Le "TIRPITZ" était le "sister ship" du cuirassé "BISMARCK"

| Histoire | |

|---|---|

| A servi dans | Kriegsmarine |

| Chantier naval | Kriegsmarinewerft |

| Commandé | 1935 |

| Quille posée | |

| Lancement | |

| Armé | |

| Statut | coulé par une action ennemie le |

| Équipage | |

| Équipage | 2 608 hommes |

| Caractéristiques techniques | |

| Longueur | 251 m |

| Maître-bau | 36 m |

| Tirant d'eau | 8,7 m |

| Déplacement | 42 900 tonnes |

| À pleine charge | 52 600 tonnes |

| Puissance | 163 026 ch |

| Vitesse | 30,8 nœuds |

| Caractéristiques militaires | |

| Blindage | ceinture = 320 mm pont = 100-120 mm tourelle =360 mm kiosque = 145 mm |

| Armement | 4 × 2 canons de 380 mm 6 × 2 canons de 150 mm (en) 8 × 2 canons de 105 mm (en) 8 × 2 canons de 37 mm 12 × 1 canons de 20 mm 8 tubes lance-torpilles de 533 mm |

| Rayon d'action | 8 870 miles à 19 nœuds |

| Aéronefs | 4 Arado Ar 196 avec 2 catapultes |

Caractéristiques techniques

Le tonnage, de 43 000 tonnes à vide de combustible et de munitions, atteignait 56 000 tonnes à pleine charge. De l'avant à l'arrière, le Tirpitz mesurait 251 mètres, pour une largeur de 36 mètres et un tirant d'eau de 11 mètres.

L'armement du bâtiment était composé de huit canons de 380 mm, d'une artillerie secondaire et d'une défense antiaérienne. Les canons de 380 mm étaient appariés en quatre tourelles désignées Anton et Bruno à l'avant, Cæsar et Dora à l'arrière1. L'artillerie secondaire comportait douze canons de 150 mm en six tourelles et seize pièces de 105 mm sur affûts doubles auxquelles s'ajoutaient seize canons antiaériens de 37 mm et 80 pièces de 20 mm à tir rapide. Il était doté de deux hydravions de typeArado Ar 196.

Le bâtiment fut livré à la Kriegsmarine le 25 février 1941 malgré une finition encore imparfaite. De nombreux éléments furent achevés au premier mouillage au Fættenfjord (en Norvège, à proximité de la ville de Trondheim et à seulement 50 km de la frontière suédoise). À sa livraison, il était commandé par le capitaine de vaisseau Karl Topp.

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=dc1htFny3cs&w=320&h=266]

Paquebots NORMANDIE et FRANCE

NORMANDIE & FRANCE

Les deux paquebots de la French Line navigant de conserve, une situation plutôt anachronique possible uniquement grâce au modélisme.

Autres vidéos du Normandie et du France en navigation

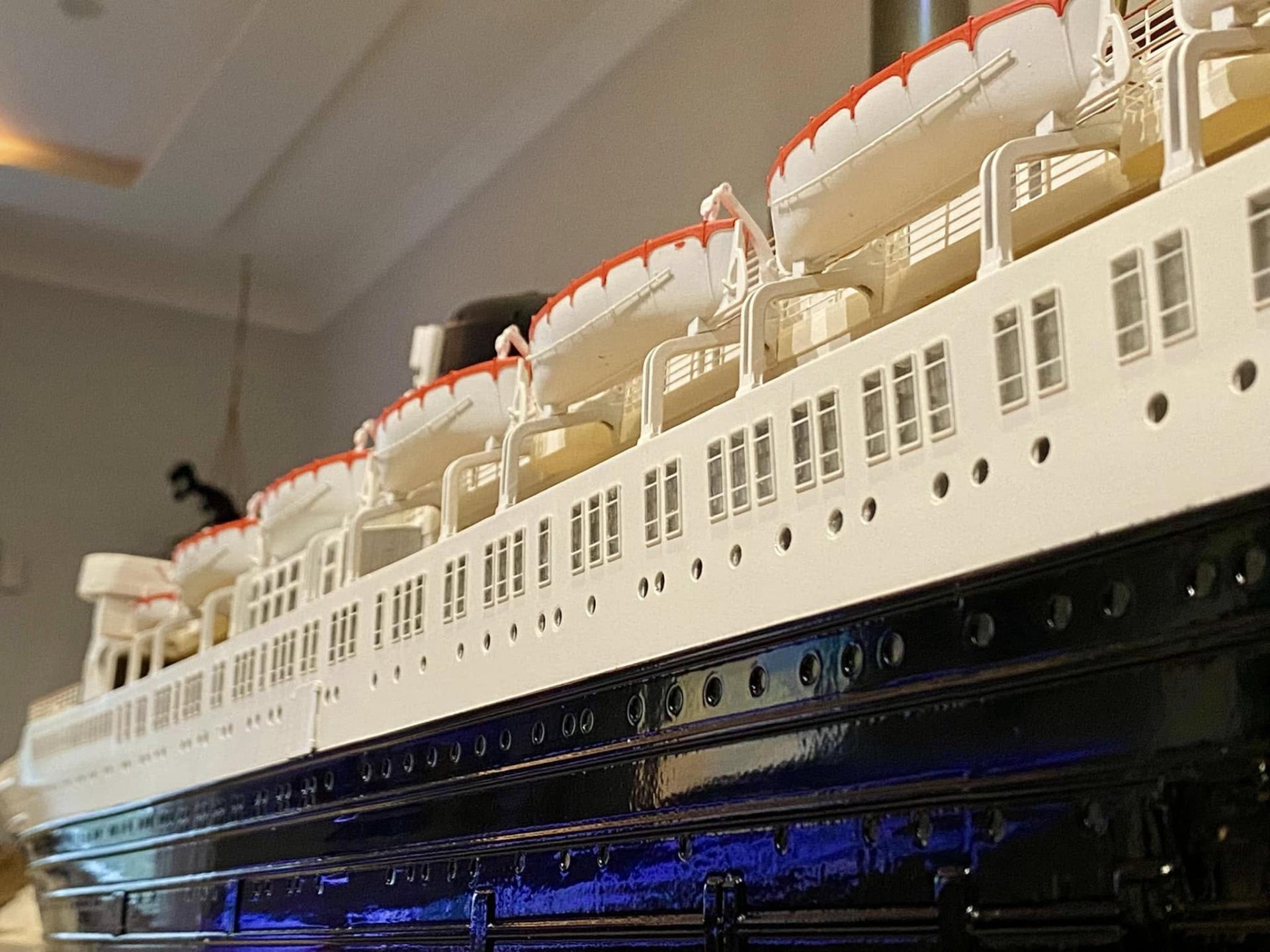

MAQUETTE du UNITED STATES

Premiers essais et Première navigation de la maquette du UNITED STATES au 1/150ème

Modèle propulsé par 4 moteurs 550 alimentés en 6V par des batteries NiMH de 5A/h associés à 4 lignes d'arbres avec hélices Raboesch de 35mm.

Télécommande Graupner MC19 Ifs 8 canaux. Eclairage intérieur avec bandes leds en 12V.

Construction et équipement de la maquette